1.休暇村吾妻山ロッジと吾妻山小坊主(前日)

新見駅から芸備線に乗り換えて駅弁を開く。乗り換えの多い長旅だがこの季節の車窓は退屈しない。のどかな田園風景が繰り広げられ、木々花々に彩られている。格別の用件をもたない旅であれば、1両編成の車両の、自転車よりは少しだけ速いかなと感じる速度も好ましい。終点の備後落合駅に到着して三次(みよし)行きに乗り換える。

備後庄原駅が近づくと、多くの田んぼに水が張られている。これは後で送迎バスの運転手さんから聞いたのだが、ゴールデンウィークの庄原は田植えの開始時期で、外に出ている人たちも帰省していっせいに植えるそうである。

庄原駅に着くと送迎バスが待っていた。休暇村吾妻山ロッジまでは約1時間の道程で、いろいろ説明される土地のことなどに耳を傾ける。「この辺りには毛無山という山が多いのですが、たたら製鉄用に木を伐採したためにできた禿げ山が由来です」、なるほどなぁ。ロッジの手前10分ほどのところに「比婆山古道入口」がある。比婆山御陵へ直登できるように、地元の方々が切り拓いた道だそうだ。

ロッジ到着後は、運転手さんのお勧めに従って近くの吾妻山小坊主に登ることにした。ロッジの北側の小高い丘だが、小坊主とは面白い名前だ。ロッジ裏の池に水芭蕉が咲いている。まだ咲き始めたばかりのようだ。

風がきつくて寒い中を進むと、すぐに小坊主と吾妻山への道標がある。すでに何人も先客がいる。

ロッジから10分もかからない丘なのだが、なるほど、とても眺めが良い。周辺にはいくつも美しい池があるが、これが人工的に造られたものとは驚きだ。山砂鉄を採取するための鉄穴流し(かんなながし)が原因という。採取した土を水路へ流して、下流で重い砂鉄を沈殿させて抽出するもので、「大池・原池・ひょうたん池の3つはその水源」の名残である(島根地質百選選定委員会『出雲地方のジオサイト・吾妻山』より)。

なだらかな吾妻山の姿を眺めて、池の周囲を散策しながらロッジへ戻る。ツクシがたくさん顔を出していて、ここはまだ早春である。

ロッジにあったアズマモグラの標本、吾妻山に多いそうである。部屋に入るとテーブルにこんなメッセージが届いていた。部屋は清潔で快適なのだが、洗面所にどこからやって来たのかテントウムシダマシがいて、これはそっとしておいた。

2.まず吾妻山を目指す

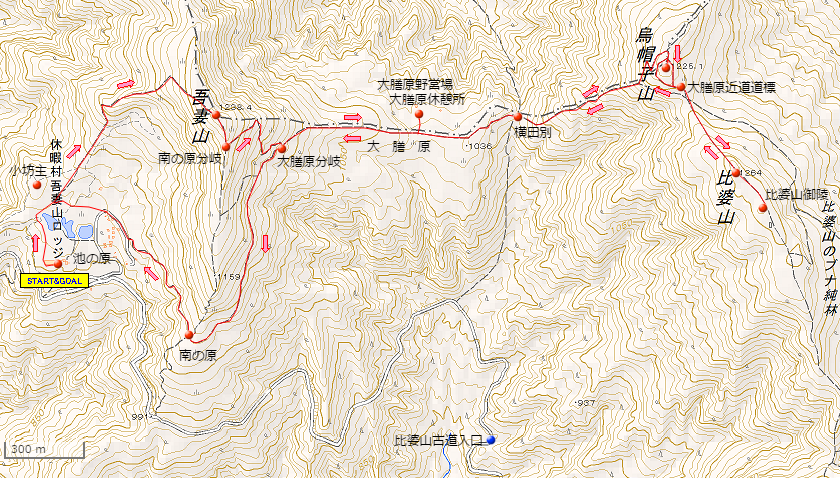

夜に音を立てていた風は治まり真っ青な空。昨夕はご馳走で酒がはかどりやや飲み過ぎかも。朝食をしっかりいただいて外に出る。準備運動をして8時10分に出発だ。吾妻山山頂までは1.2km、原池に沿って小坊主の方へと進む。

昨日も見た小坊主手前の道標、吾妻山山頂まではちょうど1.0kmだ。小彌山(こみせん)まで登り、その先をほぼ直角に右折して山頂を目指すことになる。地表の方々に見える黒いものはアズマモグラのモグラ塚で、まだ草が伸びてないこの時期特有の風景である。知らないと家畜の糞が落ちているのではと勘違いしそうだ。

小彌山に向かって緩やかな道を行くと、やがて雑木林の道となり「吾妻山 0.6km」の道標が立つ。

木段が現れて、ひと登りするとベンチが設置された小彌山に着く。呑みすぎと食べ過ぎのせいか体が重く、途中の急坂は何度も休みながら前進する。

吾妻山ロッジの方を振り返る。吾妻山が近くなった。ここから山頂までの一帯にはいろんな花が多いのだが、季節外れで今回はお目にかかれない。

木段に差しかかると、何と、段差の陰に大きな霜柱ができている。右に方向を変えて長い木段をゆっくり登って行く。

吾妻山山頂に着いた。スタートして45分足らずでの到着、どうやら一番乗りのようだ。山頂標識が立ち、傍に四等三角点と山座同定盤が設置されている。

風景に見とれていると中年のカップルがやって来て、先に烏帽子山へ向かって行った。続いて若い女性の二人組が華やかな山ガールスタイルで来たが、ここで引き返すらしい。

〔吾妻山山頂から西の風景〕

中央手前の山は毛無山ではないかと・・・。

〔吾妻山山頂から東の風景〕

視力低下か? 烏帽子山の左遠くにあるはずの大山は残念ながら確認できなかった。

3.大膳原から烏帽子山へ

先に発ったカップルを追って吾妻山の南尾根を下る。左手には烏帽子山と比婆山、その手前に広々とした大膳原が見えている。

「大膳原 1.0km」の道標で左折して下りて行く。大膳原が右手に変わった。

さらに折り返して下り進むと「大膳原 0.4km <--> 南ノ原 0.9km」の道標と出会う。帰路はここを南ノ原に向かう予定だ。

大膳原が近づいてきた。樹種は定かでないが、青空の下に整列した木は大型帆船を連想させる。

そんな時、独り歩きの男性と出会って話し込む。今年はいつもより春の訪れが遅いこと、昨夜は大膳原野営場に宿泊して夜空がとてもきれいだったこと、昨年から始めた雪山登山の魅力等々。自分は最近の山歩きのことなどを話す。ここでの野営と星空観察は飛びっ切りのお勧めのようで、大膳原野営場をぜひ見てきてくださいと言われ立ち寄ることにする。

大膳原の中央部に野営場への道標が立っていた。細道に入ると100mほど先に、ロッジ風の建家が2棟建っている。中には入らなかったがかなり広いようだ。反対側にはキャンプできそうな広場があり、二人連れが出発の準備をしている。

元に戻って先を急ぐ。道標を「大峠」の方へ進む。

ゴロ石の道をしばらく下って横田別(よこたわかれ)に出た。ここで小休止して烏帽子山へ向かう。若い男性ハイカーが一人、また一人、吾妻山方面へ向かう。今日は同年代とはまったく出会わないなぁ。案内板には、「1500万年くらい前は周辺の山々は海の底にあり、その証拠としてウニ等の化石が見つかっている」とある。

さて、烏帽子山頂を目指して出発だ。少し進むと「烏帽子 0.9km」の道標。

眺望のない雑木林の坂道をじっくりゆっくり登って行く。これもまたいいもんだ。30分足らずで烏帽子山と御陵の分岐に着く。

石ころがゴロゴロした道の右側にはイワカガミがちらほら。もう1カ月後なら可憐な花を付けているはずなのだが、残念。分岐から数分で烏帽子山山頂に到着した。

ここにも吾妻山と同じような山座同定盤が設置されている。三角点標石もあるはずなのだが見つからない。烏帽子岩と呼ばれる大きな岩のそばでは、子供二人の家族連れが食事中。岩にカメラを向けると、「じゃまになりますねぇ」。「いえ、そのまま、そのまま」。

道後山が見えているはずなのだが、さて、どの山がそうなのか。吾妻山で先に発ったカップルの女性から、「ほら大山が見えますよ」と声をかけていただく。「えっ、どれが?」「ほら、雪で白いのが」。が、今日の視力はおかしいのだろうか、見えない。「ほら、あれ!」「あ~、あれですか」と返答しておく。比婆山は雪衣を装っている。

次から次へとハイカーが到着し、いそいそと去って行く。今度は4人組がやって来た。ベンチの近くに、幹の表皮が剥がれてぼろぼろになった木が枝を広げている。よく見ると、枝先に小さな蕾がびっしり付いている。老木に秘められた旺盛な生命力を見た。

比婆山一帯には不思議な巨石が多数発見されているそうである。この岩は条溝石(じょうこうせき)と呼ばれるもので、同じ石を角度を変えて撮影したものだ。「幅5~10cm、深さ2~5cmの溝が規則正しく刻まれており、縦の溝はまっすぐに比婆山御陵を指しているという。自然の摂理によるものとも、御陵にかかわる古代信仰の名残、呪術習俗の跡とも言われているが、はっきりしたことはわからない」そうだ。(庄原市・解説板より)

4.比婆山山頂を越えて比婆山御陵へ

比婆山へと出発する。比婆山御陵、大膳原、出雲峠、条溝石への道標がある。

右側に変わった形の石碑が立っている。「山」とか「平」らしき文字が刻まれているのだが他は読み取れない。小さな雪渓があり注意深く渡る。

「御陵 0.7km、立烏帽子 3.1km」の道標がある。隣り合って「大膳原への近道 1.6km」とある。復路はこの近道を歩く予定だ。

おお、これは本格的な雪原の出現だ。前方を数名のグループが慎重に進んで行く。10分足らずだが、踏み跡をたどったり靴を蹴り込んだりしながら前進する。

雪が消えると大きな岩が現れる。

ひときわ高いところにある(と思われたのだが)一対の岩。標識はないがこの辺りが比婆山山頂のようだ。道が平坦になる。

これが比婆山御陵の中心だろうか、祠がある。その前に「比婆山(御陵)十合目 1,256m」の標識が立っている。

手水鉢があり、近くに「神聖之宿處」と刻まれた石碑が建つ。

すぐ近くに二つの石碑があり、ひとつには「西城町」と彫られているがあとは判らない。もう一つには「熊野本社迠二十二丁」と見える。

数本のイチイの古木に囲まれた巨石があり注連縄が二重に巡らされている。これが伊邪那美命の陵墓と伝えられるもののようだ。

太鼓岩と産子の岩戸への道標があったがこれはパス。ここでUターンして雪渓に踏み込む。

5.下山、そして道に迷う

雪渓の踏み跡を忠実に踏みながら下山にかかる。場所によっては、深い穴になった踏み跡もある。

丸みを帯びた岩と出くわし、その先の雪渓に踏み込むが、ここで道を間違えたらしい。

しばらく進むが様子が変だ。靴跡が消えて動物の足跡ばかりが点々とついている。見渡すと一面の雪原だ。行けども行けども樹木のベールに遮られて烏帽子山が見えない。これでは居場所が判らない。ふっとヒバゴンのことを思い出す。

30分以上も歩くがルートへの手がかりがない。大声をあげるが返答がない。雪と樹木だけの背景はホワイトアウトに陥ったような恐怖を感じる。「送迎バスの時刻に間に合わなければ遭難と思われるかも知れない」、そんなことが頭をよぎる。落ち着いて往路に撮影した映像を確認すると、広い雪原に迷い込んでいるのは確実だ。気づかない間に谷へ向かっていたようだと判断して、山側へと雪を踏む。とにかく、谷側へ進んではならない。やがて、人が見えてきた。この瞬間、なんとホッとしたことか。4人の学生が、あらぬ方向から人がやって来るので見ていたという。

ロケーションを尋ねるとスマホを取り出して、「ここはこの位置です」とGPSアプリを見せてくれる。やはり文明の利器は凄い。お礼を言って進行方向を見ると、復路に予定していた「大膳原への近道 1.6km」の道標だ。

6.送迎バスの出発時刻を追いかけて下山

大幅な遅れ、とにかく急がなくては送迎バスの出発時刻に間に合わない。全力で烏帽子山と御陵の分岐まで戻ってきた。

林間の道を急いで横田別に帰り着く。13時が迫っていて昼食をとる時間は無い。チョコレートと菓子パンを頬張って歩き始める。

横田別からの足元が悪い坂道はしんどかった。吾妻山が望める位置に出て、烏帽子山と比婆山を振り返る。

後は吾妻山に向かって突進するのみ。きつい急坂が続く。

ようやく大膳原分岐に着いた。時刻は13時19分、バスの発車まで40分しかない。緩いアップダウンの道を急ぐ。

ここにも雪だまりがありペースが落ちる。不意に蕗のとうに出会ってシャッターを切る。

木立の細道を数名のグループが行く。近づいたら、アンカーが「ストップ、道を空けて」の号令。「私の歩きは誰にも負けんくらい遅いのですが、バスの時刻と競争していまして、ありがとうございます」と通り抜ける。次の人たちにも同じで、ありがとうございました。

南の原に近づくと「宿舎 1.2km」の道標。細道を足早に進む。

やがて休暇村に下りて、小さなロッジが並ぶ道を行く。

小坊主が見えてきて、吾妻山ロッジにはジャストインタイムで帰着した。

身を預けた送迎バスの車窓には桜、モクレン、ハナモモ、梅、レンギョウなどに彩られた田園風景。桃源郷を通過している心地で庄原駅に帰着した。15時31分のワンマンカーで三次に向かう。昼食にありついたのは塩町駅での長い待ち時間の折り。わずかな量の缶ビールで朦朧となり、長くも充実した山行の経過がぐるぐる頭を巡る。

吾妻山山頂 8:57~9:12

吾妻山山頂 8:57~9:12