1.鵯越駅横から菊水山へ

鵯越(ひよどりごえ)駅への再来は3週間ぶり、今年もすでに1カ月が終わろうとしている。前回に確認した駅そばの脇道から行動を開始する。

わずか2分で鵯越市民公園だ。散歩中の年配のご婦人に挨拶すると、くれぐれも気をつけて行くようにと暖かい言葉。

細い山道をたどっていると、形のいい石灯籠があった。

スタートから10分たらずで山道を抜け、舗装道に変わった。

舗装道を上って、水道局のポンプ場を過ぎたところを右折して山道に入る。

山道が終わると細い舗装道が続き、やがて山麓バイパスの下をくぐり抜ける。

不動明王にお参りして進むと路幅が広がり、左右のゆるやかなカーブの坂を上がって行く。

右手に鈴蘭台下水処理場があり、それを右に巻くように前進する。

突き当たりはフェンスで行き止まりになるが、右端から細い歩道に入り込む。

その歩道の突き当たり手前を左に上がる階段があり、フェンスに「六甲全山縦走路」のプレートが掛かっている。

急な階段を登って行くと、右手に小さなダムが見えてくる。

階段を登り切ると、左上に神戸電鉄有馬線の鳥原隧道。

しばらくは平坦な道が続き、右上には菊水山の電波塔が眩しい。

烏原川に架かる橋の左手奥に石井ダムが姿を現す。

橋を渡るとすぐに、ベンチが設置された休憩所が現れる。ここで小休止をとって体調を整える。

休憩所奥の階段に踏み込むと、ここから菊水山まで延々と急な階段が続く。時折、木々の間から菊水ゴルフ場をうかがうことができる。

階段と岩だらけの道が交互に続き、ひたすら辛抱強く登って行く。

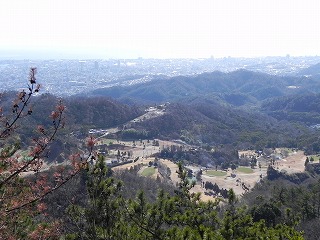

最後の階段を登り終えて狭い踊り場のような場所に立つ。さっきから見えていた菊水ゴルフ場の全体が眼下に収まり、須磨アルプスの山々を一望できる。

岩だらけの階段を乗り越えると、すぐ近くに山頂の電波塔が見えてきた。

2.菊水山山頂

山頂には「菊水山」の石碑があり、後方の両サイドに電波塔がそそり立つ。石碑の後ろには三等三角点が設置されている。

汗ばむような陽差しだ。休憩所の東屋に腰を下ろしゆっくりと昼食を頬ばる。日陰は対照的に寒く、食べ終わったときの気温は3℃。脱いでいたダウンを着直してアンテナ下の展望台に移動する。

展望台からの風景。南から西の風景をパノラマ写真で一望。左に小さく須磨アルプスの山々が見える。

同様に西から北西の風景をパノラマ化してみた。イヤガ谷東尾根越しに「ひよどり台」方面が広がっている。

さらに南から東にかけて、瀬戸内海と神戸市の長田区・須磨区が一望できる。

3.鍋蓋山へ向けて

13時半が近くなったので菊水山からの下山を始める。

2分ほど下ると鈴蘭台への分岐路になり、鍋蓋山方向へと進んで行く。

さらに2分ばかりでふたたび鈴蘭台への分岐。ここも鍋蓋山へ直進。

ゆるやかな起伏の尾根道を歩くのは爽快だ。下山を始めて10分少々で小高い場所に着く。

取り囲まれた木々の間から遠くを見渡すことができる。

ここから城ヶ越(じょうがごし)と呼ばれる急坂が始まる。岩道を下り木枠の階段を下りる。

長い鉄製の階段を下りると、前方に鍋蓋山が見えてきた。

さらに続く急な階段や石ころ道を下りて、板橋を渡って金網のフェンスを抜ける。

溜め池のような長坂堰堤に出て左岸の細道を進むと、両側に鎖とロープを張った道になる。

間もなく天王吊橋が見えてくる。すでに午後2時が近く、かなりゆっくり歩いてきたようだ。

天王吊橋の下は有馬街道である。当初はここをアクセス道にしようと考えたこともあったが、交通量が多く歩道が狭いようなので除外した経緯がある。その選択は正しかったようだ。

橋を渡りきって、右に巻くように登る。

しばらくは根っ子と石ころの道で、それを乗りきって急坂を辛抱強く登って行く。

急坂から解放されてふり返ると、菊水山と山頂の電波塔が見えていた。続く小さな岩場をひと登り。

送電鉄塔に出合ったあたりから穏やかな尾根道に変わる。

送電鉄塔から15分ほどで鍋蓋山山頂に到着した。まずは三角点をカメラに収める。

山頂広場は林に覆われているが、南面が切り開かれて見晴らしが良い。折りしも、神戸ポートターミナルに飛鳥IIが停泊しているのを発見。ズームで寄ってみると煙を吐いている。双眼鏡を取り出して、しばらくその美しい姿に見入る。

4.大龍寺~市ヶ原(ゴール地点)

目的の2つの山頂を踏んで、あとは市ヶ原に向けて下山するのみ。すぐに七三峠・二本松林道との分岐になるが、これは再度公園・大龍寺・市ヶ原方面に進む。

5分ほど行くと鍋蓋北道・再度公園への分岐が現れるので、これも大龍寺・市ヶ原へと進む。

山頂から尾根道を10分ばかり行くと進行方向の視界が開ける。小休止して風景を楽しむ。

再度公園(ふたたびこうえん)への分岐をやり過ごし、修法ヶ原(しおがはら)の分岐を直進する。

大龍寺まで下りてきた。ここは全山縦走のコース外になるが立ち寄ってみる。朱の鳥居をくぐって上がって行く。

毘沙門堂と鐘楼。

奥の院大師堂(本堂)と不動堂。

西国三十三観音と仁王門。仁王門表札には「再度山大龍寺」とある。

そして山門(赤門)へと、参拝の逆コースをたどって六甲全山縦走路に戻ってきた。

市ヶ原へは舗装道を歩く。途中に大きな箱形の建造物があるが何かはわからない。茶色いのはブーンという音がしていて、新神戸トンネルの排気塔ではないかと思われる。アーチ型のものはダム作業用のトンネルらしいのだが、進入禁止の看板があったので通り過ぎる。

市ヶ原に着いた。生田川の橋を渡って河原から階段を上がって行く。

山岳地図にも明記されている櫻茶屋があり、ここが今回のゴールだ。到着時刻は15時59分で、残念ながら店は閉まっていた。店の前にはベンチがあり近くにトイレもある。気温は3℃と低い。

5.布引貯水池~JR新神戸駅へ

この先は、布引貯水池から布引の滝を通って新神戸駅方面への帰路となる。櫻茶屋からすぐ近くに曙茶屋と紅葉茶屋があるが、いずれも閉まっていた。

櫻茶屋から約5分、右側に谷へ降りる道路があって進入するが「~~につき散歩はご遠慮ください」の標示が目に留まって引き返す。そのまま進めば布引貯水池への最短コースだったようだが、引き返したために思わぬ情報を得ることになる。

向こうに見えてきた建造物は神戸布引ロープウェイのもので、そこが中間駅であることがわかったのである。このロープウェイはハーブ園まで直行すると思っていたのだが、中間駅を利用すれば櫻茶屋まで楽にアプローチできる。大発見だ!

こうなると即ロープウェイを使いたくなるのだが、今回は布引貯水池に立つ予定なので谷へと下る。

満々と水をたたえた湖面は鏡のように山を映し、ダムの端まで白い歩道橋が延びる。上の道路から降りたあたりに煉瓦造りのシンメトリックな建物があるのだが、これが何かは分からない。

歩道橋に立って体をひねると、布引断層の岩壁に橋と自分が投影されている。歩道橋をゆっくりと進む。

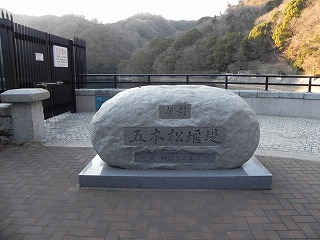

すでに夕日は山に落ちて濃緑色の山々が湖岸に分かたれている。「布引五本松堰堤」の石碑。これが布引ダムの正式名称である。

2005年には「ダム湖百選」に選ばれ、水道施設は厚生労働省の「近代水道百選」にも選ばれている。また2006年には近代化遺産「布引水源地水道施設」の一部として国の重要文化財に指定されている。ダムの下手へとなだらかな坂道を下りて行く。

下手から見たダムの姿。1900年(明治33年)に造られた日本最古の重力式コンクリートダムということで、この大きなダムは、堅固な岩盤と主材料であるコンクリートの自重で水圧を支えている。

帰路のあちこちで、空中を行き交うロマンチックなゴンドラの姿が見える。次回はかならずこれに乗るぞ!

大正の初めに造られ重要文化財に指定されている谷川橋と、「祖谷のかずら橋」小型バージョンの「猿のかずら橋」。

しばらく足をとめて、布引の滝の雄滝とその直下にある雌滝に見入る。

渓流沿いに下って行くと近代的な高層ビルが顔を覗ける。

ダムと同じ1900年に造られた布引水路橋(砂子橋:いさごばし)も国の重要文化財に指定されている。この橋を渡ると新神戸駅はすぐそばだ。ついでにJR三ノ宮まで歩きながら、徐々に頭を生活モードに戻していく。

鵯越市民公園 11:22

鵯越市民公園 11:22