1.鯉が窪湿原に向けて

山陽自動車道岡山JCTから岡山自動車道に入り、北房JCTで中国自動車道に乗り換える。新見ICで降りて、国道182号線を東城・庄原方面へ向かうと右側に道の駅「鯉が窪」がある。ここで一休み、お食事処「山野彩館」で千屋牛焼肉定食をいただく。

さすが鯉が窪というだけあって、鯉幟がにぎやかに泳いでいる。広場には「哲西町・太鼓田植え」のモニュメントがある。農業の機械化が進んだ現在では考えられない太鼓囃子と田植え歌による作業が、保存会によって伝統文化として受け継がれている。

道の駅を出て、国道182号線の標識に沿って進むとすぐに、町の花「オグラセンノウ」をデザインした道標が見える。右折すると、穂を垂れた早稲の田圃脇にも丸太の道標が立っている。道の駅から10分足らずで鯉が窪湿原に到着だ。道路左に第1駐車場がある。

2.資料館前の湿原(ミニ湿原)

入口に資料館があり、そこで湿原保護協力費200円を納めて入る。湿原は「鯉が窪池」に沿って広がるが、その手前に「ミニ湿原」が整備されている。多種類の植物が顔をそろえているので、湿原の主だった植物を移植して管理しているのではないかと思われる。

写真左は資料館側から見たミニ湿原の全景。右はミニ湿原から資料館を眺めたところ。

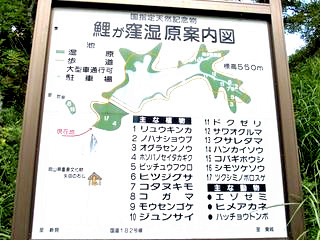

エリア別の植物分布を示した「鯉が窪湿原案内図」が設置されている。以下に、ミニ湿原に咲いていた花を列挙しておこう。まずはエゾミソハギで、ミニ湿原へ入った辺りにたくさん咲いている。

葉が写ってないので何ともはっきりしないのだが、オモダカの一種のように思えるのだが・・・。

紫色の花をつけた何とも美しいサワギキョウ。が、これは有毒植物とか!

哲西町の花であり、この湿原を代表する花でもあるオグラセンノウ。朝鮮半島北部、九州地方、岡山県以西の中国地方の山間部湿地帯のみに生育する、絶滅危惧種にも指定されている貴重な花である。

淡い紅紫色に染まったサワヒヨドリ。小さな花が房のように集まっている。

開花前のミズオトギリとビッチュウフウロ。フウロはどれもよく似ているので判別しにくいが、ビッチュウフウロは格別器量好しのようだ。

今回ここを訪ねるきっかけになったサギソウが見事に咲いている。翼を広げたシラサギに由来する名前だが、実に優雅である。しばらく、固まって見とれる。

スイレン科で切れ込んだ円形の葉をもつヒツジグサ。3~4cmの清楚な白い花をつけている。

3.休憩所~展望台周辺

ミニ湿原をふり返る。僅かこれだけのエリアにいろんな花々を見ることができた。遊歩道をたどるとやがて木段になり、それを上ると右手に休憩所がある。左手には展望台への階段がついている。

相棒と長男君は展望台には登らないので、ここからは別行動になる。展望台までは数分とかからない。東屋がありくつろげるが、前方に木々が茂っていて展望はさほどよくない。木の間から鯉が窪池の一部が見えている。

展望台への階段付近にコバギボウシが咲いている。淡い紫の花を俯きかげんにつけている。右の黄色いのはユウスゲのようだ。これは夕方から咲き始め、翌日の午前中にはしぼむのが名前の由来だそうだ。とても美しい花なのだが、蕾とは残念。

休憩所には二人連れがくつろいでいたので写真は差し控えた。この池の縁には「鯉が窪」の碑が建っている。そもそもこの池は、元禄8年(1694年)に灌漑用水として造られた人工の池であり、安政年間(1854~1860年)に当時の備中松山藩主板倉氏が修築したと伝えられている(鯉が窪湿原パンフレットより)。碑は、これら先人たちの労苦を偲びその業績をたたえ記念したものである。隣り合って「今咲いている植物」の案内と湿原の案内図が設置されている。

鯉が窪池には沢山の鯉がいる。池の縁の堤防を歩いて遊歩道に向かうが、鯉たちが人の気配をキャッチし、すごい勢いで餌を求めて集まってくる(休憩所で餌を販売している)。試しに餌を与えるとどうなるか・・・、鯉の三段ピラミッドが出来上がるかも!

4.鯉が窪池を巡る

連れの二人はかなり先へ進んでいるに違いない。堤防を渡り、最初の木道に足を踏み入れる。その先には歩きやすい道が開けている。

アセビの林を行く。もうすっかり山歩きの気分である。

コナラの林を通り過ぎると、楕円で柔らかいヤマボウシの葉っぱが天井を造っている。

短い木道と階段を行くと左側が開けて、鏡のような池に木々が映る閑かな空間だ。

道を回り込むと、いきなり池の雰囲気が変わる。おお、なんと、これがみなジュンサイとは!! 自然に生育しているジュンサイを見るのは初めてだ。吸い物に好し、赤出汁にはなお好し。大好物なのだが、口にすることがなくなって久しい。すでに頭は和食の世界にスウィッチしている。

少し池を離れると山中の感じで、「一号橋」を渡る。

アカマツと葦原を見ながら進むと、すぐ「二号橋」になった。

可愛いビッチュウフウロに挨拶しながら「三号橋」を踏む。

「三号橋」の先にはキセルアザミが群生している。古くは煙草を吸うための小道具だった煙管(きせる)であるが、花がこれに似たことからついた名前らしい。それよりも、大変恐縮して咲いているように見える花だ。

黄色というより金色に感じてしまう小さな花のキンミズヒキ。なんとも目出度い名前ではある。

「四号橋」を渡る。ちょうど開花期になっているタムラソウ、ミヤコアザミ、シラヒゲソウの標識が立っているのだが、まったく確認できないまま「五号橋」へ着いてしまう。

「五号橋」の先に見えるのは枯れたミヤコアザミかしら?蝶がフワリと降りて留まる。

珍しい植物を大発見したように喜んでいたのだが、調べてみるとヘクソカズラ。いかにも臭そうな名前だが、生の実を潰さないかぎり大丈夫らしい。漢字で書けば「屁屎葛」となるのは、少々気の毒に思えてしまう。

「六号橋」の先に咲くのはチダケサシかな? ピンぼけ写真で判断しにくいのだが・・・。

「七号橋」の手前に、C型の葉がビッシリと生えている。ほとんど視力検査表のようで、左上・下・アッチと指さしてしまいそうだ。

木橋は「九号橋」まであり、「八号橋」の手前に差し掛かってきた。初めて目にする円弧のような木道だが、これは管理作業用のもののようだ。足元に旨そうなキノコがあった。

池の形状がコブになったような辺りで、水面はふたたび鏡面に転じる。豊かな森林を映し、エゾミソハギが空と水の間に浮かぶ。

「八号橋」を渡った先に赤トンボが羽を休めている。すわっ、ハッチョウトンボかと思ったがサイズが違う。どうやらアキアカネのようだ。

その先では、ごく普通のシオカラトンボが竿の先? そしてアギナシの可憐な花、と思われるのだが、この類はオモダカと見分けにくいので何とも・・・。

知らぬ間に「九号橋」を通り過ぎて、鯉が窪池が見通せる場所に戻ってきた。休憩所で二人に再会してミニ湿原へ向かう途中、赤と黒の斑のヘビがいた。細くて70~80cmと比較的小さかったが、間違いなくヤマカガシだ。一見、怖い顔はしていないが、これはれっきとした毒蛇である。あ~、怖ッ!

5.帰路につく

サギソウの観賞が目的で訪れたのだが、予想を超えた多くの植物や昆虫に出会え、充実した時間を過ごすことができた。大満足で駐車場へ戻りかけると、資料館の外にカワラナデシコが咲いていた。可憐な姿をカメラに収めて車に乗って動き出したとたんに、アジサイとムクゲがいっしょに咲いているのを発見。「この時期にアジサイの花ってありか?」と、それぞれを撮影する。

(おまけ)

帰りは賀陽ICまで一般道を行くことにした。国道180号線を井倉洞から少し南下した左手の道路沿いにある、絹掛の滝で小休止。高さ50mの下段と、その上流の12mの滝が見える。文字通り、岩壁に絹を引くような優雅な姿と爽やかな音色にしばし涼を味わう。

資料館 13:07

資料館 13:07