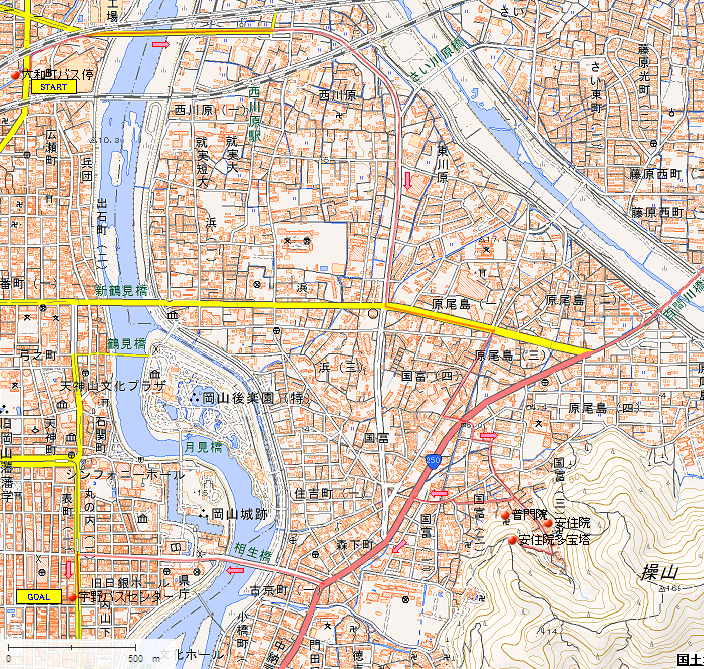

1.出発〜スタート地点

山の中腹に見えるのが気になる塔。ケヤキ並木の道から徐々に国富集落に近づき、おおよその見当にしたがって塔のある方向へとアプローチする。

普門院参道の道標があったのでこれに沿って進む。その後、目的の塔への道筋とは違うことが判るが、ここが実質的なスタート地点となる。

2.普門院〜安住院

塔の近くに迫りすぎ家並みが遮って見通しがきかない。すぐ北側に位置すると思われる普門院に到着する。

本堂に参拝して庭からの登り口がないか調べるが、それらしい道は見つからない。

どうやら普門院と塔とは連動していないようなので引き返すと、朱塗りの立派な山門が建っていた。

これは後でわかったのだが、1456年に建立された安住院の仁王門で、県内では最古の木造建造物だそうである。

そのあたりから手がかりを探すと、普門院の東から南方向へ向かって「日の出稲荷」の道標がある。

ちょうど地域の女性が配布物を持って通りかかったので尋ねるが、つい最近越して来たばかりなので分からないとのこと。しかし、そちらの方向へ行くと良いように思えるとの話。

南への緩い傾斜道を上がっていくと、真言宗の大きな寺があり「安住院」の石柱が立っている。

安住院は8世紀に建立されたが火災により焼失して、1601年に小早川秀秋公により再建されたとのことだ。

龍宮門と呼ばれる優雅な鐘楼門、大師堂などの御堂、立派な本堂がある大きな寺だ。

3.安住院多宝塔

安住院の境内から鐘楼門越しに探している塔が見えたので、さらに南へと坂道を上る。

すると、写真のような道標に出会うことができ、目指していた塔は安住院の多宝塔であることがわかった。

坂道を上りかけると内田百間墓地の案内板があったので探してみるが、見つからなかった。

このあたりは墓地になっていて、古い墓石・墓標もうかがえる。

墓地のすぐ上に操山の案内板が設置されていて、現在地は操山山系の西北であることがわかった。この案内板が、その後の操山山行のトリガーになる。

操山山系は実に広い。健脚の知人が「いつも操山を庭のように走り回っている」と言っていたことを思い出し、なるほどと納得した。今回の偶然の塔探索が糸口になったのだから、ぜひ操山歩きを始めてみようと考える。

短い急坂を上っていくと突然視界が開けて、眼の前に目指していた塔が現れた。

第1層が方形、第2層が円形の美しい二層塔構造だ。岡山県指定重要文化財の掲示板があり、元禄年間に藩主池田綱政によって後楽園の借景として建立されたとのこと。どこからでも際だって見えることから、別名「見かえりの塔」とも呼ばれるそうである。

多宝塔の建つ高台からは岡山市内がよく見える。登ってきた道の下方には安住院の広い境内が望まれる。

高台の南西の一角に操山ウォークの道標があった。三勲神社跡までわずか500m。しかし夕方が近いこともあり、今回は入口の細い山道を確認しただけで引き返すことにする。

美しい多宝塔を拝した後、木々に覆われた薄暗い山道を下りながら、次回の操山探索に思いを巡らせる。

(ぶらりウォーク)

(ぶらりウォーク)