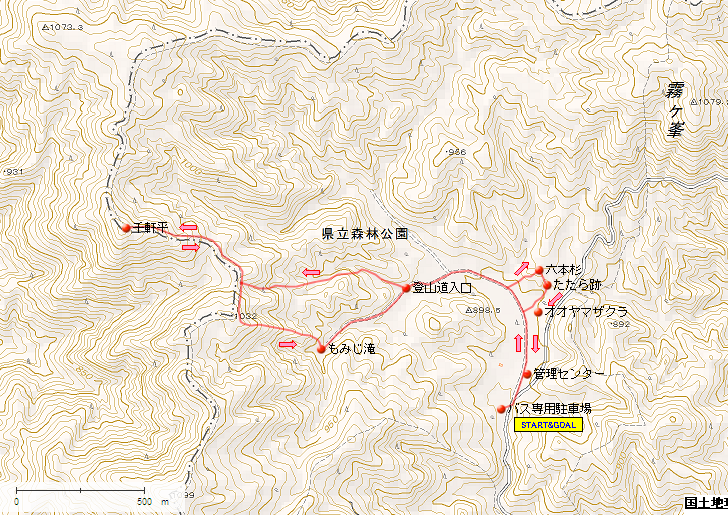

1.到着~千軒平登山口

岡山駅前バス乗り場から津山バスセンターを経由して3時間、秋の里を走り抜けて到着。自然観察会の皆さんと管理センターへ移動する。

禁止標識と注意標識で飾られたにぎやかなゲートポールのそばを通って、管理センターに到着。正面テントで自然観察会のパンフレットと記念品の松ぼっくりバッチをいただき、予約の弁当を受け取る。

管理センターに入ると暖炉が燃えている。今朝の最低気温は1℃だったそうである。しばらく時間待ちして、開会式会場のからまつ園地へ向かう。

途中に可愛いウメバチソウが咲いていた。全体的に紅葉し始めの状態だが、こんなにきれいな赤が道を飾っている。

はやばやと会場に着く。赤磐市から徒歩の会の皆さんが大勢参加しており、世話役のDさんに挨拶。開会式が終わると班編制があり、今回も藤木先生の班に入れていただく。

10時30分にスタート。わずかに花を残したオタカラコウを撮影。一帯にはオタカラコウが群生しているが、季節が過ぎ、もうほとんど花は枯れた状態。

陽の光があふれる道を快適に歩いて行く。有毒植物のヤマトリカブトが鮮やかな青紫の花をたくさんつけている。

うつむいて咲くキセルアザミの前でホバリングする蜂。その先にはリンドウが咲き誇っている。

青空の下に色づく木々を見ながら進む。

爽やかな道をしばらく行くと、右に千軒平への登山口がある。

2.千軒平山頂を目指して

まずは少し傾斜がきつい坂を登って行く。ヒメモチが赤い実をつけていた。

やがて歩きやすい緩やかな山道になり、樹皮が斑紋状にはげ落ちたナツツバキの林を通り過ぎる。

いろんなカエデが彩る先にはブナの巨木が待っている。ここで小休止。いつものように、誰からともなく、「水の音が聞こえるか?」。そして何人もが幹に耳をくっつけタッチする。

この巨木がどんなに古いものかは分からないが、根元に歴史が刻まれているようだ。やがてもみじ滝分岐点に到着した。

ガマズミが染まり紅い実をたくさんつけている。ここから急坂が続き、ひたすら登って行く。

おもしろい形をしたキクバヤマボクチの花。葉の裏の綿毛を集めて火口(ほくち)の材料にしたことが名前の由来とか。蕾の期間が長く、8月頃からずっと蕾のままでいて、10月半ばに開きはじめるという。

山頂の近くにマツムシソウが愛らしい花をつけていた。茎が折れているのが痛々しい。溢れる光で白っぽく写っているが、実際は薄紫色の美しい花である。

3.千軒平山頂にて

山頂に着いた。そのとたんに、まず目を惹くのは大山の姿だ。ここに立って、3回目にして初めて見えた大山の雄姿に感激。先生から、「なかなかこれほどきれいな風景は見られない。よ~く眺めておいてください」と声がかかる。

これは南西側の展望。しかし山名を同定できない。左奥は毛無山、そして中央に三平山、手前は津黒山かな?

これは北西側の展望。左手前は若杉山、その奧は仏ヶ山だろうか。右手奧には蒜山と大山。

大山方面にズームで近づく。烏ヶ山と大山、その手前に蒜山が横たわる。さらに寄ると弥山と手前に剣ヶ峰が見える。

これは東側。左から三ヶ上、花知ヶ仙と三角形の湯岳(奥津富士)、泉山 遙か彼方に霞むのは広戸山それとも那岐山か?

こんな素晴らしい風景を観ながら、最高に贅沢なランチタイムだ。自然観察会特製うまいもん工房の「なごみ弁当」の美味しいこと! 南には「きたき峰」と遠くに泉山が見えている。

北東にはすずのこ平、北側は木々が茂っている。

西の遠くの三角山へとズームで寄る。これは毛無山だと説明があったように思えるのだが・・・。山名が定かでない山々も、とにかくまとめてカメラに収めることに。

紅葉の進む公園内の森とススキに彩られた山々。写真左の赤線内は六本杉で、遠目には一本のように見える。

4.もみじ滝経由での下山と園巡り

もみじ滝分岐まで下りてきた。帰路はここからもみじ滝へと下山する。色づいた木々に目をやりながら、足元に注意して下りて行く。

もみじ滝上部の渓流は水量こそ少ないけれど流れが速いので、安易に踏み込んではいけない。そして、もみじ滝に到着。

こんな季節なのにヤマアジサイの花。滝の周辺はブナの木が林立している。

遊歩道に下りて、おたからこう湿原にさしかかる。花の季節が終わったところで、枯れたオタカラコウが一面に広がる。

続いて六本杉に向かう。この付近はカラマツ林で、秋が進むと紅葉(黄葉)するがまだ早いようだ。

六本杉に着いた。手前の一本は樹種が異なり、その背後の六本が杉である。角度を変えると本数が変わり、遠目には一本に見える。写真右はゴジュウガラが住んでいた洞。

引き返す途中にニセギンリョウソウを見つけた。ギンリョウソウは5~8月に咲くが、これは8~10月に花をつける。ギンリョウソウよりも珍しく、ギンリョウソウモドキとかアキノギンリョウソウと呼ばれるそうである。花はうつむいて咲くが、見つけたものはすでに花が終わって実がついた状態で直立している。

その先に、推定樹齢500年の大ヤマザクラが見えてきた。

大ヤマザクラの周囲は3.8m。数本の桜が集合しているようなパワフルな幹と根回り。

遊歩道のあちこちにマムシグサが、真っ赤なトウモロコシのような実をつけている。

自然観察会の最後は、まゆみ園地。秋を迎えて淡紅色の実をつけている。熟すと実が裂けて真っ赤な種子が現れ、まるで花のように見える。

これがもっとも立派な木なのだが、積雪や台風によって枝が折れて例年ほど容姿が良くないとのこと。しかしそんな厳しい年に限って、沢山の実をつけるそうである。

千軒平コースへ出発 10:30

千軒平コースへ出発 10:30