1.JR笠岡駅~笠岡港住吉乗り場~白石島港

笠岡駅を降りると右折して東に進む。路面の「Kasaoka Port」の案内はしゃれている。

右側を注意していれば「笠岡駅東地下道北口」がある。これが最短距離のルートで、地下道から出た先はこんな標識に従って進む。

午後から曇るとの予報だが、とてもそうとは思えない青空の笠岡港。「笠岡諸島観光案内」から分かるように、この港からは白石島だけでなく、その先の北木島や真鍋島から六島まで出かけることができる。

しかし、乗る予定のフェリーの切符売り場がない。窓口で尋ねると「ここは客船専用の港で、フェリー乗り場は東の方の港です。今からでは間に合わないと思います」。これではもうどうにもならない。フェリーの倍を超す1,150円の切符で高速船に乗船する。船内は快適で、正面に2台のテレビが設置されている。それぞれ別チャンネルを受信しているので、音声は混線モードだ。

船の移動は大好きである。灯台が立つ小さな島の周辺には釣り船が群れ、その彼方を大型船が判別できないほどゆっくりと進んでいる。飛沫を上げていた右舷が静かになると白石島が近づいてきた。あの起伏が大きい稜線上を歩くのだと思うと心が弾む。

入港間近に見る山並み。左が立石山で一番右が高山(応神山)。まず高山の左にある峠へ登り、山頂に立ってから南の立石山に移動する予定である。白石島では乗客の半数近くが下船した。

ブリッジを渡って白石島に到着。港には廻漕店があり土産物などを販売している。

2.開龍寺~登山口

港に設置された「名勝白石島」と「白石踊」の石碑。白石踊は白石島に伝わる独特の盆踊りで、国の重要無形民俗文化財に指定されている。13種類もの踊りがあり、それぞれ異なる扮装で異なる振り付けを、音頭に合わせて同時に踊るそうである。フェンスや家屋に取り付けられた「開龍寺」への道標に沿って進む。

家並みの間を通り過ぎて、田園の道を行くと鳥居が見えてきた。前方にそびえるのが応神山のようだ。

前を行く家族連れに続いて「護村祠」の扁額を掲げる石鳥居をくぐり、開龍寺の境内を踏む。弘法大師が大同元年(806年)に立ち寄ったのが起源とされる開龍寺は、長い歴史を通じて島民の寺として慕われている。白石島の希有な歴史や開龍寺との密接な関係などは「白石島のみどころ~文化~」に詳しい。

参拝に訪れた島の人たちと挨拶を交わし、立ち話をする。春の陽差しに皆さんが陽気に感じられる。山門付近には清潔なトイレがある。山上にはないのでここを利用しておくとよい。

「弘法山」の扁額が美しい山門。左遠方にはタイ式の仏舎利塔(ストゥーパ)が見える。これは昭和45年に建立されたもので、その2年前にタイ国バンコック市の名刹ワットパクナム寺から住職が来島した折りに奉納された、 仏舎利と釈迦如来像が祀られているそうである(前記の「白石島のみどころ~文化~」より)。

満開の桜と思いきや、花弁の形から梅のようだ。何とも清々しい色合いである。左に鐘楼を見て進む。

一段高いところに本堂があり参拝する。「写真のじゃまでしょうか?」と語らっているお二人。「いや、そのままそのまま」とお応えしてシャッターを切る。

観世音菩薩を始め、ありがたい仏像が居並ぶ一角を過ぎて巨岩の方へ上がって行く。

弘法大師の御霊力によって持ち上げたとされる市郎兵衛ノ力石。その右には、岩の窪みに額を当てて三度願いごとを唱えると成就されるとする不動岩が鎮座する。それを知ると煩悩がフツフツ、これはいけないとお願いは遠慮する。

巨石に押しつぶされそうな奥の院「大師堂」。名のとおり御本尊は弘法大師で、扁額に「遍照金剛」とある。ついでながら、これは「①密教で、大日如来の名。光明があまねく照らし、金剛のように不滅であるところからいう。②空海のこと(以上はgoo辞書)」を意味している。脇に弘法大師(空海上人)の像が立つ。

奥の院左手には笠岡市内で一番古い石灯籠が立っている。その先に「展望地へ」の道標があり、ここが開龍寺からの登山口と言えるだろう。

3.高山(応神山)~高山展望台~大玉岩

擬木の階段が設置されている。ゆっくり歩き始めると落葉の絨毯にツバキの花飾り。

段差の大きい階段をヨッコラショ! これはどうなっているのか、苔むす岩を割るように太いウバメガシが生えている。

急階段を登ると道標があり、「展望地」の方へ直進する。

稜線の三叉路に到着した。展望台側に大きな岩が積み重なっている。

岩を回り込んで登るとテーブルとベンチがあり、北東の眺望が開けている。

写真左は西ノ浦方面で、手前に海水浴場の浜。真ん中の手前は弁天島、その向こうにコゴチ島と小高島、高島と続く。弁天島とコゴチ島の間の白い点々は高速船から見えた釣り船で、左には灯台が立つ沖ノ白石。右遠くには御嶽山(みたけさん)が横たわっている。写真右は白石島漁港と白石島の中心街。

フラットな尾根道を北進するとわずかに高い場所に方位盤がある。隣接して三角点があり、ここが高山(応神山)山頂だ。

少し左寄りに展望台が見えている。階段を下りて行く。

途中から見える展望台は、崖の上に展望台部分が迫り上がっているようである。近づいてひと登りするとテーブルとベンチが設置されていた。

北には小高島方面の島々、南には亀石の海岸線が弧を描く。

三叉路に戻って次の大玉岩を目指す。道標の「王王岩展望地へ100m」の方へと向かう。

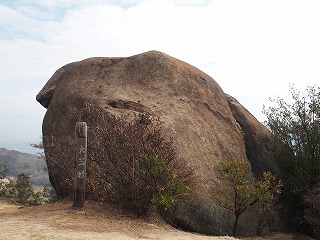

大玉岩は何とも愛嬌のある巨岩で、眺めているとふふっと笑えてくる。「おおたまさ~ん」と呼んでみる。下部に石仏が祀られている。

北東の方向をズームで覗くと、港から開龍寺までを見通せる。北には近隣の島々と神島(こうのしま)から笠岡の町並みが見える。

4.鎧岩~立石山

大玉岩からピークを越えて鎧岩への分岐を目指す。大きな起伏を登って下りてまた登り直す、予想通りの尾根歩きである。分岐道標に鎧岩まで250mとある。

遠くのピークに鎧岩らしいのが見えている。さほど距離感はないが、再び下りと登り返しが待っている。

急階段を下りて行く。登り返しになって、一輪だけ開花したコバノミツバツツジに気付いて嬉しくなる。

さらに登ると沢山開花したのに出会って大喜びだ。

「鎧岩まで80m」の道標と近づいてきたピークの姿。

ついに鎧岩に到着した。面白い形状の岩がゴロゴロしていたが、本来の鎧岩と言われるものは見逃してしまったようだ。しかし、これらのゴロ岩の風景で十分満足!

鎧岩からの戻り、西側のピークを眺めていたら姫だるまの親子のようなのが寄り添っている。ズームでお姿を頂いた。

岩山を観察しながら道標のある展望台まで戻ってくる。

南に北木島を一望できる。ズームで拡大するとフェリー乗り場や港の灯台が見えた。

ツツジの道を鎧岩分岐まで戻り、「笠越・立石」方面へ向かう。

ここにも愉快な形の岩がある。峠を挟んだ向こうに立石山への急階段が見えている。

花崗岩のザラメでスリップしないように下りて行くと四叉路に着いた。南面は竹林になっている。

左に竹林を見ながら立石山へ向かう。視野が開けて周囲を見渡す。岩だらけの山にあらためて驚かされる。こんな風景を目にすると、白石島誕生の歴史、はたまた大小30あまりの島々からなる笠岡諸島の誕生の経緯を知りたくなる。

長い坂道を登り立石山山頂に迫って行く。

ついに立石山の山頂直下に着く。石積の上まで登って(写真の黄丸が足の位置)、岩を登って次の一歩を踏み出してみると、登るのは何とかなりそうだが下りるのが心配になる。しかも、山頂を乗り越えて向こう側へ下りる計画だから、むこうがどうなっているのかは山頂に立ってみないと分からない。グループ山行なら誰かにアシストしてもらうことも可能だろうが、独りでは身動きできなくなることも考えられる。それこれで前進を断念、進行方向にカメラを差し出してシャッターを切り、ここで撤退することにした。

石積を下りたところからの風景をカメラに収めて四叉路に戻る。

5.笠岡市立白石中学校側へ下山して帰途に

四叉路で西の亀石側へ下山しようかと考えていたら、反対方向の道に立派な案内板が立ち、傍らで女性がかがみ込んで何かをしている。近寄るとタケノコ採りの最中で、小さいのを一生懸命掘り起こしている。声をかけると山の話、島の話、祭りの話になって20分ばかり歓談する。彼女の話では、高齢化が進んで動ける人が少なくなったため、亀石側の道は整備が行きとどかず荒れている、東側へ下りたほうが安全とのこと。お礼を述べてお勧めの竹林の道に向かう。

少し先で、今度は鍬を手にしたタケノコ採りの男性に出会う。しばらく下り進むと、その男性のものと思われるバイクが駐められており、ややあって民家が建ち並ぶ集落を通過する。

島の幹線道路に出合った。振り返ると独立峰のような立石山の姿。

予定では幹線を右に周回して亀石から西ノ浦海水浴場を歩こうと思っていたのだが(「マップ」の緑線のコース)、下り立ったのは白石中学校のそばで白石島港がすぐ近い。時刻はまだ13時だが、今回はここまでで港に帰ることにする。

港に着くとフェリーが着岸していた。切符売り場に行くとそこは客船専用で、フェリーは船内で集金するという。搭載車両は少なかったが、乗船するとすでに大勢の乗客が席に着いていた。笠岡港までの所要時間は45分、船が港を離れると乗務員が料金(530円)を集めに来る。

こうして無事に笠岡港伏越(ふしごえ)乗り場に到着する。大半の乗客は港に駐めていた車に乗り込んでいる。笠岡駅まではゆっくり歩いても20分ほどである。(下の地図は付近に設置された「上船場案内」から)

笠岡港住吉乗り場 8:55~9:10

笠岡港住吉乗り場 8:55~9:10