1.足王神社から天神滝コースを新ルートに向かう

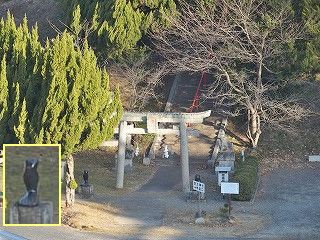

足王神社バス停方面から足王神社に向かう。すでに集合している仲間たちに手を振って合図し、その先で合流する。足王神社は足の病気を治してくれる神様として親しまれ、遠来の参拝者も多い。石鳥居の前には、狛犬に代わって石造りの足形が境内入り口を守護する。

道なりに南へ進むと「天神様・天神の滝」の道標があり右折する。

舗装道路を進むと、左の山に沿って緩くカーブして舗装道が終わる。害獣の侵入を防ぐゲートがあり、ここが通称「天神滝コース」の入口と言えそうだ。

落葉でふかふかの道は何とも心地よい。右手の池に差しかかるとアイガモが横一列で水泳中。

暖かい陽差しの中を進んで天神の滝まで700mに近づいた。ここから薄暗い桧の植林に入って行く。

池を通り過ぎると天神の滝150mにまで迫った。以前はもっと奥にあったらしい「天神の滝」の解説板が立つ。高さ10mの滝の北側岩壁には、石の宝殿が設けられ天神様が鎮座し、不動明王と共に祀られているとのこと。昭和初期頃までは滝壺があり、その南側に拝殿を設けて参詣者が多かったそうである。

急坂に取りつくとその先からトラロープが張られていて、手を添えるとバランスが取れて登りやすい。さっきからの新しい道標もトラロープも昨春にはなかったそうで、つい最近に設置されたらしい。設置元の記載がないので定かではないが、最近の健康志向に沿った行政の配慮かも知れない。

急坂を快調に登り進むが、突然倒木が現れて行く手を遮っている(マップの①)。

2.地図のないスリルの中を進む

〔反省箇所:マップ①〕

倒木の先が見通せず左手の斜面を登って行く。すぐにも目標の「天神の滝」に出られそうだと考えての迂回行動だった。しかし後で振り返ると、この時にもう少し時間を掛けてでも、倒木を左に回り込んで本来の進路を確保すべきではなかったかと思う。ジグザグに切り拓いた道をマップ②の地点まで進む計画だったのだが、方向が左にそれてスリルいっぱいの道を行くことになる。地図を持っていればこの問題は避けられたかも知れない。

急坂が連続する道なき道を進みながら、この時はまだ、「これって新しいルートになるのでは」などと期待に満ちたスリルを楽しんでいた。

かなりキツい登りをこなして平坦な場所に着き5分の小休止。リンゴ、ボンボンウィスキーチョコ、お菓子などをいただいて気力も体力もアップ。

しばらくの間はフラットな道が続くが、やがてヤブコギ状態になる。

それを抜けると、人工のフェンスらしい支柱と鉄線に出合う。付近には白のビニールテープもあり、山道に出たことが分かってひと安心。

まだ残る黄葉が青空に映える。地面には捕獲の仕掛けのような木の根っ子。これに足を取られると転倒間違いなしだ。

〔反省箇所:マップ③〕

ここが龍王山コースとの合流点であることに気付かなかったのは痛い。地図があれば事情が変わっていただろう。北方向には赤いビニールテープが見える。しかし目視の判断で、谷をまたいだ尾根に取り付くべく西へ進むことになった。ここも少し時間を掛けて赤テープ側を踏査していたら、はるかに楽に移動できたはずだ。

カメラを構えることもできない急傾斜を下降する。進行方向に確たる見通しを持てないままの40分を超える下りと登り返しに、ひやひやどきどきのスリルを味わうことになった。

ようやくピークに着いた感触、尾根に出たようだ。木々の隙間を通して遙か彼方に電波塔が見える。

10分ほど進むとしだいに開けて鉄製の杭のようなものがあり、龍王山コースに合流したらしいとわかる(マップ④)。

正面が開けて太陽光発電パネルが見えてきた。やがてイノシシ捕獲檻のそばを通過する。

廃屋があり、その先にはボーリングのピンを逆さにしたような廃サイロが並んでいる。

車道に出た。山頂側に少し進むと高倉山の集落になる。

3.車道コースで新ルートの出口を確認して下山

時刻はすでに11時半。夕方から忘年会を予定しているので、山頂に登って高倉神社コースを下山するには時間不足。予定を変更して車道を下りることにする。歩き始めると太陽光発電パネルのオンパレードだ。

このあたり一帯は、昔は果樹園だったように記憶しているが、今は灰色の変電設備を鉄条網が囲み、発電パネルと金属柵、「24H防犯カメラ作動中」の看板が延々と続く。

南には今日歩いたと思われる谷が見える。「ここが出口だった」とHさんとIさんの声。一見ではそれと分からぬほど草に覆われてはいるが、予定通り二人の開拓ルートを歩いていればここに出られたはずだった(マップ②)。

集落を抜けると左の谷側に大きな栴檀(センダン)の木。落葉した梢に黄金色の実が鈴なりだ。

古株の大きな桜の並木だが傷みが進んでいるようだ。作業用通路の門扉を左に見ながら下り進む。かくして2017年の登り納めは終了し、夕方からの忘年会が楽しみだ。皆さんお疲れ様でした。

「天神様・天神の滝」道標 8:40

「天神様・天神の滝」道標 8:40