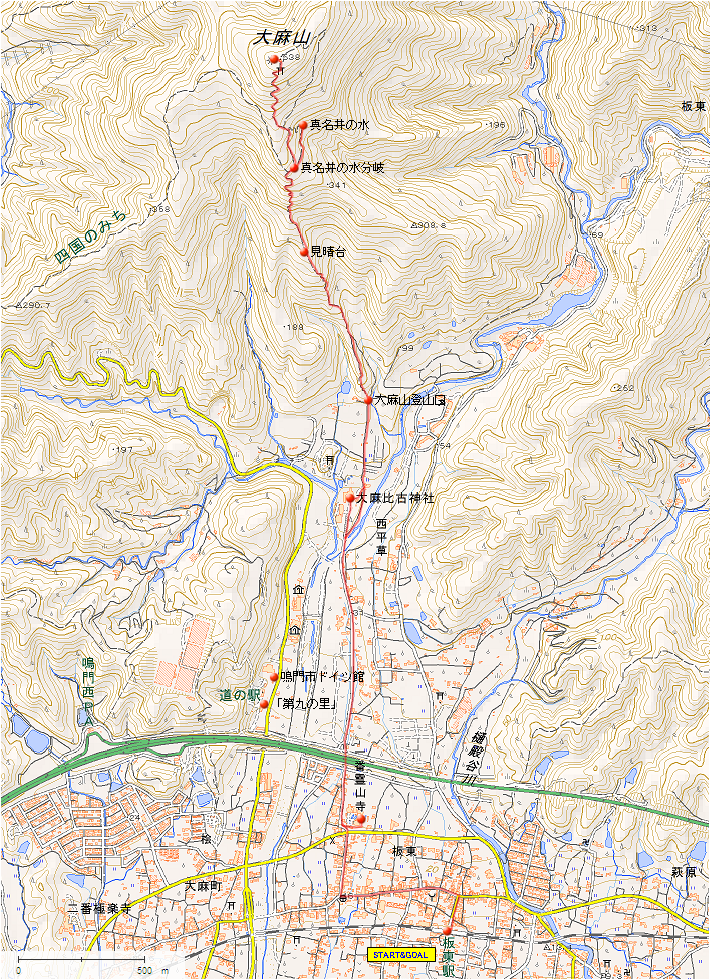

1.板東駅~登山口

板東駅に降り立つと、駅前に「板東エリア情報ご案内」の幟がはためく「ばんどう茶屋おいでなし亭」がある。ここで板東探訪マップやパンフレットをいただき、女主からレクチャーを受けて出発する。

板東には「一番」が3つあり、そのひとつは四国八十八カ所の「第一番札所・霊山寺」。駅前の門前通りを400mばかり西へ進んで右折し、少し行くと霊山寺山門に着く。

本堂に参拝して山行の無事を願い、美しい多宝塔のある境内をめぐる。なお多宝塔は応永年間(1394〜1428)建造とのことである。このあと近くの休憩所で昼食をとる。

板東3つの「一番」の2つめは「阿波一ノ宮・大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)」。霊山寺から北に進むと大麻比古神社の大鳥居が立ち、両側に石灯籠が並ぶ800mの参道が延びる。

参道の途中、左遠くに美しい洋館が見える。これは鳴門市ドイツ館で、隣接して道の駅「第九の里」がある。アジアでベートーベンの第九交響曲が初演されたのがこの地であり、ドイツ館はかつてのドイツ兵俘虜たちと地域との交流を象徴するものだろう。そしてこれが、板東3つめの「一番」なのである。

やがて板東谷川にかかる祓川(はらいがわ)橋に近づいてきた。

橋を渡ると石鳥居があり、その向こうは緑の茂る神域が広がる。大麻比古神社には帰りに立ち寄ることにして、石鳥居右側の道路を北進する。

すぐに「大麻山登山口250m」の道標がある。左折するとドイツ橋に出る。

石鳥居があり扁額に「弥山神社」と見える。後で調べると、土地の人々が大麻山を「弥山(みせん)さん」と呼んでいることに由来しているらしい。ここが大麻山の登山口である。

2.登山口~山頂へ

登山口から20分ばかりで見晴台に到着。板東から徳島方面を一望できる。

坂道に石段が増えてくる。途中で下山しているご夫婦に出会った。山頂付近は積雪があり、裏参道は雪庇を踏む恐れがあるので避けた方がいいとの情報をいただく。真名井の水分岐の標識が見えてきた。

道端に残雪が現れてきた。山腹を巻くように進んで行く。

真名井の水は小さな社に収まっている。備え付けの柄杓から手に移して飲んでみた。まったくクセのない、透明な味だった。「参道」の道標があり、注連縄の向こうに山頂方面への急坂が見えたがこれはパスした。

もとの分岐まで戻って「奥宮参道」の方向へ上がって行く。参道にも雪が残っている。

山頂まで200mの地点に到達。丸太と枝木を組み合わせたベンチがおもしろい。

こんなところに裏参道への分岐がついている。もちろん、表参道を踏み外さない。

八合目の標識は老木の空洞に設置され、九合目の標識は倒木の痕にザゼンソウのような形で設置されている。しだいに残雪が増えてきた。

段差が小さい階段だが、積雪で滑りやすく気を抜けない。ようやく山頂の大麻比古神社奥宮が見えてきた。

寒さに堪えて奥宮を護る狛犬のお姿をちょうだいする。

3.山頂、そして下山

登頂の無事を感謝して参拝する。檜の枝につるされた絵本のカットのような温度計は3℃を指している。

境内に置かれた芸術的なテーブルもイスも、この状態では使えない。鉄塔を向こうに越して進めば眺望のよい場所に出られるはずだが、これも雪にはばまれて身動きできない。空の青さが眼に染みるばかりだ。

しばらく立ったままで休憩し、熱いもので喉を潤してからは早々と下りることに。14時33分に下山を始める。

15時半頃に大麻比古神社へ到着。順序が逆になったが、山行の無事を感謝してお参りする。境内の梅がいまにも開きそうだ。

樹齢が千年を越えるという御神木の楠を拝し、板東駅方面へと急ぐ。

帰りを急いだが時間が足りないということで、当初計画していたドイツ館には立ち寄れなかった。いささか気落ちしたのだが、「ばんどう茶屋おいでなし亭」にてビールで乾杯して元気回復・・・・。

が、帰路についた列車の中で体が痺れてしまった。板東駅から高松駅までのJRの午後の便は劣悪で、少し進んでは停車する。単線路線での各駅停車利用だから仕方ないと言われればそれまでだが、どうも停まり方が腑に落ちない。別段、急行の追い抜きを待つでもなく、対向列車との行き違いを待つのでもなく、しばらく停止する。その結果、来るときは1時間32分のところを、1時間も多い2時間32分かかって高松にたどり着いた。これに接続したマリンライナーとの待ち時間は2分で、「お急ぎください!」のアナウンスにせかされながら、リュックをかついでランニングのフィニッシュとなった。これはたまらん。

霊山寺(昼食) 11:53~12:10

霊山寺(昼食) 11:53~12:10