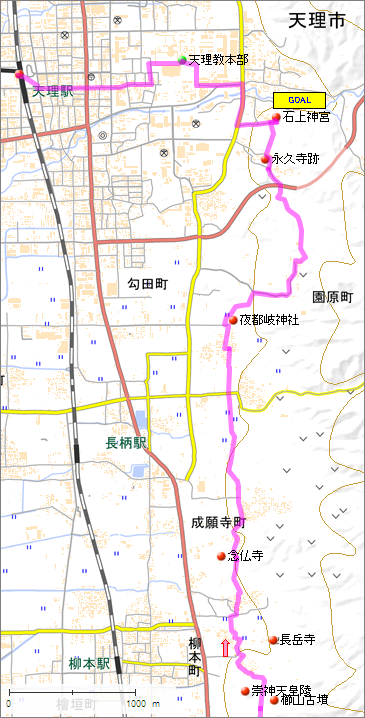

1.近鉄桜井駅~三輪山平等寺

近鉄桜井駅で準備を整えて正面の道を北へ進む。3つめの信号を右折してしばらく行くと右側にスーパーがあり、次の信号を左折する。製粉会社の横を通り、高架をくぐって右折すると大和川沿いの道に出る。

最初の大向寺橋は通り過ごし、次の馬井手橋を渡る。その手前の川原には菜の花が咲き、堤防は白木蓮、白沈丁花、雪柳(小米桜)で白く彩られている。

馬井手橋を渡ると「仏教伝来の地」の石碑があり、堤防は桜並木になっている。まだ蕾だが、開花を前に提灯がつり下げられており「つば市」の文字が見える。このあたりは古代の交通の要衝であり、大和川の河港があって「海柘榴市(つばいち)」が栄えたそうで、その名残だろう。少し早いが広場のベンチで昼食にする。

すぐ西の細道を下りて北へ進むと、立派な旧邸が建っていた。

つば市観音への道しるべを横目にさらに進むと、左手に喜多美術館がある。

すぐ右手には「金屋の石仏」があり、釈迦如来と弥勒菩薩の石仏が祀られている。

2~3分進むと、左側に「第十代崇神天皇磯城瑞籬宮跡(すじんてんのう・しきみずがきのみやあと)」があり参拝する。

小林秀雄筆による味わい深い「山辺道」の石標が建ち、木立の道をゆっくりと歩く。

三輪山平等寺赤門の石柱がある石段を上り、三輪山平等寺に参拝する。案内板によれば、この寺は、581年聖徳太子が賊徒を平定するため三輪明神に祈願して、平定後に十一面観音を刻んで寺を建立し、大三輪寺と称したのがはじまりだという。朱塗りの本堂と二重塔が美しく、境内には聖徳太子象が立つ。

遠く西方向に耳成山が見える。少し行くと三輪成願稲荷社に着いた。

三輪成願稲荷社に参拝して進むと、すぐ先の右に石鳥居があり、大神神社(おおみわじんじゃ)末社「天皇社」の標識と石段が見えてきた。

2.大神神社~檜原神社

大神神社(おおみわじんじゃ)には立派な拝殿があるが、本殿はない。ご祭神の大物主大神(おおものぬしのおおかみ)は三輪山に鎮まるために、古来から本殿は設けず、拝殿の奥にある三ツ鳥居を通して三輪山を拝する。

西側の参道の彼方に大神神社の大鳥居が建つ。これは地域のシンボルになっている。

参道を逆に辿って大神神社正面の石鳥居(二の鳥居)に出た。

すぐ先に大神神社の摂社「若宮社」がある。

鳥居の横には「織環杉(おだまきすぎ)」の古株が祀られている。

狭井神社(さいじんじゃ)に向かって歩く。

狭井神社の標石があり、参道左に美しい赤鳥居と「鎮女池(しずめいけ)」を見て進む。

緑に苔むした屋根の拝殿に参拝する。拝殿の左後に神水の井戸・狭井があり、これを「薬水」と称して、飲めば諸病から免がれるとされていることを後で知る。続いて檜原神社へと向かう。

路面が石畳に変わる。一角に歌碑があり、早咲きの桜が花をつけていた。

途中に笹百合園があるが、季節外れでそれと思しきものは見当たらない。石畳が美しいカーブを描く。

左手に雰囲気の良い茶店「花もり」。立ち寄りたいのをぐっとこらえて道を急ぐ。

三輪山奥之院「玄賓菴(げんびあん)密寺」は通り過ぎて、檜原神社(ひばらじんじゃ)に着いた。

注連柱(〆柱)の向こう遠くに二上山が見える。モヤに霞んでいるのでズームアップで迫る。

檜原神社には社殿がない。三ツ鳥居の背後にある三輪山を含めた空間に神が座すとされている。

3.大和青垣の道~櫛山古墳

大和青垣国定公園の道を行く。「大和の青垣」と題した案内板が立ち、古事記にうたわれた「大和は国のまほろば たたなづく青垣 山ごもれる大和し 美わし」とある。青々とした垣をなすような山並を眺めながら、花咲く野辺を行く。

山辺の道は万葉歌碑の道でもある。「巻向(まきむく)の 山邊響(やまべとよ)みて 行く水の みなわの如し 世の人吾は」という、人の世のはかなさが滲み出た柿本人麻呂の歌である。

ムスカリがいっぱい咲いた草原、家並みの向こうに二上山が煙っている。

あちこちに無人売店があり「1袋100円」の果物類が並ぶ。モダンなデザインの道標に出合うが、1.2kmがどこを基準にしているのか判らない。

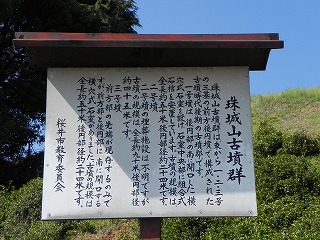

珠城山(たまきやま)古墳群に着いた。3基の前方後円墳で構成されている。右の写真は1・2号墳への道、左下は2・3号墳である。古墳の道を越えて行く。

次の道標を天理の方向に10分ばかり進むと、景行天皇陵(渋谷向山古墳)だ。いよいよ天理市に入った。古墳は全長が300mあり、古墳時代前期に築造されたものとしては国内最大だそうである(説明板:天理市教育委員会)。周囲には壕がめぐらされ鉄柵がある。

景行天皇陵のすぐ先に景行天皇陵飛地ろ号があった。その先の道標を「長岳寺・崇神天皇陵」の方へ向かう。反対方向に進むと500m先にバス停があり、エスケープルートとして利用できる。

休憩所(トイレがある)に着いて小休止をとる。案内板には大和の集落についての説明があり、この一帯の整然とした田園風景は、奈良時代の条里制に基づいているそうである。条里制とは、土地を1町(約109m)の同じ大きさの区画にそろえて管理するものである。

景行天皇陵から約1.5km、今度は崇神天皇陵である。全長242mの前方後円墳で、やはり壕に囲まれている。別名を行灯山(あんどんやま)古墳という。後円部を小高い丘の方へ上がって行く。

右に広い壕があり、すぐ東に櫛山(くしやま)古墳が隣り合っている(写真右)。

「歴史的風土特別保存地区」の碑があり、10分ばかり進むと長岳寺の手前に出た。

4.長岳寺~夜都岐神社

花に縁取られた階段を上がり、注連縄が張られた参道を進む。

長岳寺の門前に着いた。山辺の道のほぼ中間地点になる。空海により開基された高野山真言宗の寺であり、文化財と花の寺として知られる。重要文化財に指定されている建造物が多い。ゆっくり参拝したかったのだが、時間の関係から入山料納付所の手前で引き返す。

青空に満開の木蓮、山に向かって延びる道をさらに北へと進む。どこまでも穏やかな田園風景が広がる。

中山大塚古墳への分岐と石上神宮へ5kmの道標が立つ。道標の上に「卑弥呼の里」とある。このあたりがそう呼ばれているらしく、先の休憩所付近に喫茶「卑弥呼庵」があったのを思い出す(写真右)。

遠目に何の花か判然としないが、ピンクと白に染まるのは梅だろうか。近くに柿本人麻呂の歌碑がある。「衾道(ふすまじ)を 引手の山に 妹を置きて 山路を行けば 生けりともなし」、解説板に「龍王山に 妻の屍を葬っておいて 山路を帰ってくると 悲しくて生きた心地もしない」と歌の意が記されている。とても切ない歌だ。

行く手に御旅所坐神社(おたびしょにいますじんじゃ)、これは大和神社の境外摂社である。隣接して歯定神社(はじょうじんじゃ)、これは大和神社の末社である。歯痛鎮遏の効能ありとされている。

間もなく大塚山念仏寺に着くが、ここは立派な庭を拝見しただけで通り過ぎる。

隣の墓場にさしかかると行基大菩薩の供養塔があった。びっしりと花をつけた白木蓮が彩りを添える。

天理方面への道標。そしてここにもバス停への案内がある。向こうに見えるのは波多子塚(はたごづか)古墳。全長140mの前方後円墳である。

萱生町(かようちょう)を通過する。大和古墳群の解説板があり、おびただしい数の古墳が図と航空写真で示されている。これを見て、その規模の大きさと分布、形状の特徴などを知ることができた。

菜の花畑が広がる。石上神宮まで残すは3.2kmである。

道の左側に「せんぎりや」の看板。せんぎり大根、切り干し大根、ミカン、黒豆きな粉などの無人販売店だ。1袋100円のせんぎり大根を購入する。

夜都岐(やとぎ)神社の石鳥居が見えてきた。

本殿までは少し距離がありそうなので、ここは石上神宮へと向かう。

5.永久寺跡~石上神宮

石上神宮を目指して、途中から石畳の道を上がって行く。

山の畑地を縫って歩く。見慣れない複雑な枝振りの木が広範囲に並ぶ。畑仕事をしている男性に尋ねたら、柿の木であることが分かった。

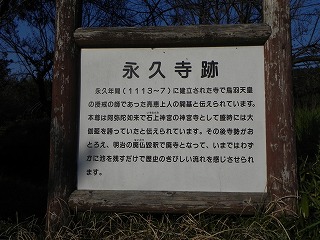

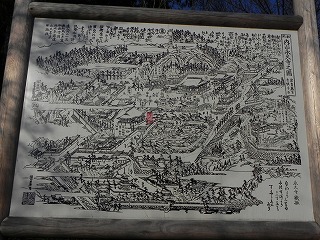

永久寺跡の解説板が立っている。盛時には大伽藍を誇っていたというが、明治の廃仏毀釈で廃寺となり、今ではわずかに庭園跡の池と芭蕉の句碑を残すだけである。隣り合って立つ「内山永久寺之圖」には盛時の様子が描かれており、いかに厳しい変化があったかを示している。

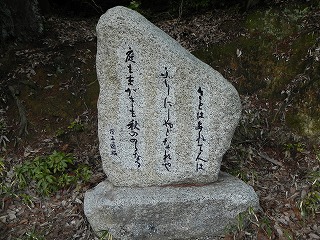

「うち山や とざましらずの 花ざかり :宗房」は芭蕉の句碑。解説板に「今、内山永久寺に参詣してみると、見事なまでに満開の桜でうめつくされている。土地の人々はこの桜の花盛りをよく知っているのであろうが、外様(よその土地の人々)は知るよしもない」とある。石上神宮まで600mになった。

池の畔に僧正遍照の歌碑。「里は荒れて 人はふりにし宿なれや 庭も籬も秋の野良なる」

かなりの距離を相棒は元気に歩いてきた。もうすぐ石上神宮だ。また歌碑が立ち「みじかかるひと世と思へ 布留宮の神杉のほの そらに遊べる」蘭子とある。

東天紅が遊んでいる。その先にはニワトリの像。いよいよ石上神宮(いそのかみじんぐう)に到着だ。伊勢神宮に並ぶ日本最古の神宮である。拝殿にて道中の無事を感謝して参拝する。

6.天理教本部を訪ねて天理駅へ

参道を逆に辿って石灯籠の並ぶ入口に立つ。

石上神宮から奈良県道51号へ出て左折し、天理教本部を訪ねる。広大な敷地に立派な神殿と礼拝場がある。

これは彼岸桜だろうか、濃いピンクに染まった美しい通りを過ぎ、活気のある天理本通り商店街を通って、17時50分にJR天理駅へ到着する。

「仏教伝来の地」の碑がある広場(昼食)11:40~12:06

「仏教伝来の地」の碑がある広場(昼食)11:40~12:06