1.夏山道登山口~大山寺阿弥陀堂

昨日・今日と「大山夏山開き祭」で駐車場には車がずらり。前夜祭の「たいまつ行列」は雨天決行なので無事終わったらしいが、大変だったろうと思う。バスを降りると小雨がパラついていて、大山情報館まで急いで移動する。特設ステージから女性ボーカルのあまい歌声が、渋いトランペットのメロディーと絡みながら流れてくる。いいスゥィングに引き寄せられそうになる。

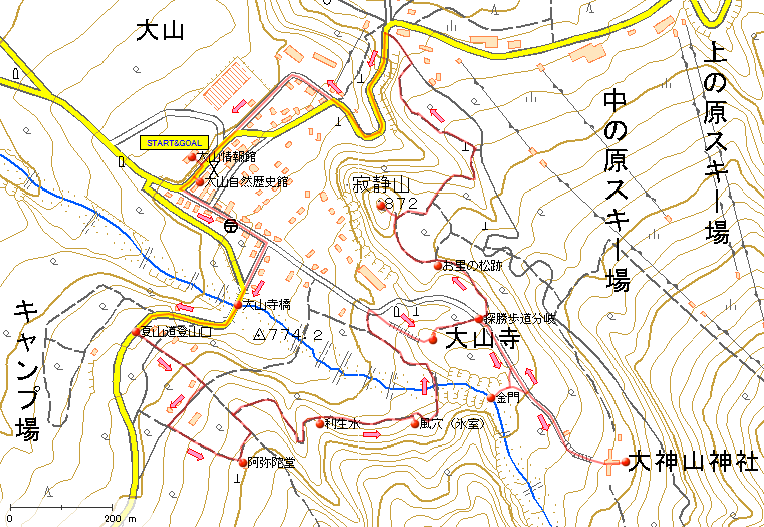

大山情報館では行程の説明を受けて、大山寺への石畳を上がって行く。

おや、こんなところにダイセンキャラボクがある。2014年の晩夏に登った9合目の大山キャラボク純林を思い出す。シモツケにびっしりと蕾がついていて、一部がピンクの花を開き始めている。

オオッ、モンベルだ! しゃれた店だ。「ここって、以前は土産物屋だったよなぁ」の声。そうだった、そうだった。すぐに大山寺橋に差し掛かる。

橋のたもとに蕾状態のツルアジサイ。大山寺橋から佐陀川(さだがわ)上流を見る。天気が良いと大山北壁の険しい姿を一望できるのだが、今日は雲の中。

穂のような花をつけたクマシデはビール原料のホップのようだ。小さな白い筒状の蕾が吊り下がったのはウリノキで、くるくるめくりあがって黄色の雄しべを見せる花が咲く。

「夏山登山道・僧兵コース・横手道」の新しい道標が立つ。夏山道登山口の階段から山に入って行く。

次々に現れる白い花。普通の山歩きなら見過ごしてしまう草木の数々。その都度、講師の方から名前と特徴について解説がある。以下、簡単に名前だけ整理しておこう。うろ覚えで間違っていなければいいのだが・・・。

(エゴノキ、ツルアジサイ)

(ウツギ、コナラ)

(ハナイカダ、ハンショウヅル)

(青い実をつけたのはキブシかな? ミヤマヨメナ)

この木は何だったかなぁ、分からない。道辺に苔むした弁慶地蔵が鎮座している。

これも木の名前を忘れてしまった。雪の重みで変形した枝に見入る。この後、いったん登山道を離れて「右下がりの石段」を阿弥陀堂へ向かう。この石段は雨水が溜まらないように、道の左側を高くして右に流れるよう、段に傾斜をつけたものだ。

ユキノシタが咲いている。上に小さな花びらが3枚、下に2枚がついた可愛い花だ。クルマバソウは花が終わり実がついている。

阿弥陀堂に到着した。大山寺に現存する寺院の中では最古の建築物で、山津波で倒壊後、室町末期に再建されたといわれる。国の重要文化財に指定された風格ある美しい御堂である。

2.風穴~大山寺~金門

再び登山道に出る。「大山頂上 2.6km」の道標を見て少し登山口側へ戻り、右折して風穴へ向かう。

(タンナサワフタギ、アカショウマ)

左が切り落ちた道を行く。「孔雀が羽根を広げたような形をしたのはクジャクシダです」の声。しまった、エンレイソウの写真を撮り損ねた。

気をつけて前進する。足下にはトチバニンジン。

行基菩薩が入山したとき、文珠の法に必要な水を湧かせたとの言い伝えがある「利生水」に着いた。手を合わせた利生地蔵(りしょうじぞう)が立つ。

(ミヤマカタバミ、ハウチワカエデ)

(ギンリョウソウ、ネコノメソウ)

鳥の鳴き声に列が止まる。ほうぼうから鳥の名前が聞こえてくる、しばらく観察が続く。細道が終わって急坂をひと登りする。

マムシグサを見て風穴に着いた。養蚕が盛んだった昔、ここに雪を踏み固めて、蚕種(さんしゅ)を保存するための氷室として使っていたそうで、覗き込むとヒンヤリした空気が上がってくる。

大山寺が隆盛を極めた約500年の昔に建立された釈迦堂の跡。ひっそりと「みゆき地蔵」が立つ。

南光河原まで下って、渓流を渡り登り返す。

新しい道標があり、僧兵コースを離れるとすぐに大山寺に着いた。

本堂脇のお地蔵さんを見ていたら、池に張り出した枝にモリアオガエルの泡のような卵が見つかった。

撫牛の前を通り本堂にお参りする。

金門へ向かうため、大神山神社奥宮(おおがみじんじゃおくのみや)の方へと進んで行く。

「ゴジュウカラがいます!」の声でストップ。指さす方向に目を凝らすと、檜の枝に何かいる。それがピョコンと跳ねて大木に貼りついた。ズームで目一杯迫ってシャッターを切ると、写っていた!! こんなに小さな鳥がどうしてゴジュウカラと判るのか、あの鳴き声で判別できるのかしら、不思議でならない。この歳でまだ進行している近視と乱視、めげずに焦点を調整しているとプイッといなくなった。と、「わたしは七十からじゃ!」と誰かが叫んでいる。

大神山神社奥宮への石畳を右に折れて金門へ向かう。何とも嬉しくなる神秘的な砂利道だ。

これは「僧兵荒行の岩」である。これってどの位の高さがあるのだろうか。大山寺の僧兵はとんでもない荒行をやっていたようで、この岩からジャンプしていたらしい。その位置から見下ろす金門の付け根の部分は、大きな穴が穿たれているかのようだ。

これが金門だ。南光河原を流れる佐陀川の両岸にある巨大な岩石を、バッサリと切り裂いたような風景が展開されている。この一帯は「賽の河原」と呼ばれ、あちこちに石積みのケルンが作られている。そのケルンを崩さないように気をつけながら場所を確保して、30分間のランチタイムを楽しむ。ここは大山北壁が望める絶景ポイント。わずかな間ガスが飛んで、険しい北壁と美しい稜線を垣間見ることができた。

3.大神山神社奥宮~寂静山~車道出合~大山情報館

昼食を終えて元気いっぱいだ。石段を登って「後ろ向き門」と呼ばれる神門をくぐり、大神山神社奥宮へ向かう。

大きな社殿が現れる。本殿と拝殿を一体化した権現造りの社殿は全国最大級といわれている。

社殿の左に建つ下山神社は、1805年建築の国指定重要文化財である。複雑な屋根が美しく狐の狛犬が印象的である。

さらに回り込んだところに弁財天社が建つ。1796年に焼失して1998年に再建された神殿には、主祭神とともに山を守る神が祀られている。

大神山神社奥宮から戻る途中に「僧兵の力石」がある。僧兵たちはふだんからこの石で力を競い合っていたとか。すぐに探勝歩道分岐に着く。ここで真っ直ぐ下るグループと寂静山(じゃくじょうざん)に登るグループに別れ、自分たちは寂静山に向かう。

途中、若い僧兵・与七とその恋人・お里の悲恋物語が残る「お里の松」から、大山北壁を眺める。

少しだけ歩いて急階段をひと登り、寂静山山頂に到着した。皆が観察しているのはイワツバメで、頭のてっぺんと腰が白いのが特徴だという。いっぱい飛び交っているのだが目がチラチラして見分けられない。動体視力が落ちてきたかなぁ。

立派な方位盤が設置されている。木の間から弓ヶ浜を展望する。

大山北壁を展望する絶好のビューポイントだが、綺麗に見えた次の瞬間にガスが吹き出て、なかなかカメラには容赦なしのポイントだった。皆さんは、実に好い顔をして風景を楽しんでいるようだ。

寂静山を後にして北へ下る間に出会った草木たち。

(ミヤマキケマン、タニキキョウ)

(トキワハゼ、ヤマアジサイ)

(ヤマブドウ、タンナサワフタギ)

山道が緩やかになり車道に出合った。すぐ先は豪円山(ごうえんざん)ロッジで、スキーのリフトが設置されている。突然声がかかってまたもや探索モード、電柱に留まっているのはジョウビタキかな? 何回もシャッターを切った1枚、頭のてっぺんと翼の中ほどが白いのが特徴らしいのだが。

リフトの終端装置を見て下り始める。まだ残るヤマツツジの赤がきれいだ。

遠くに広がる弓ヶ浜を見ながら大山情報館に帰着した。スタート時に聞こえていたトランペットと女性シンガーのスィングはすでに終わっていて、特設ステージの片づけが始まっている。夏山開き祭を閉じる寂しさの漂う山麓風景だ。充実した山歩きの余韻にひたりつつ、隣接した大山自然歴史館に立ち寄って、ゆっくりと大山の自然と生い立ちなどを眺める。

夏山道登山口 10:37

夏山道登山口 10:37