JR尾道駅前のバス乗り場2番から鳴滝登山口行きへ乗車、15分足らずで到着する。終点なのでバスはここでUターン。前方には、これから登る鳴滝城山の岩をむき出した姿が見えている。

1.山上の集落と車道出合を目指して

バス停からそのまま北へ進めばよかったのだが、地図上でバス停の位置を間違えていたことから東寄りの道を彷徨い、タイムロスを重ねてしまう。すでに11時半を回っている。分岐があり右側へ進む。

「吉和7号トンネル」の銘板があり、バイパス2号線の高架下をくぐる。

道標プレートに、左は「鳴滝山歩行登山道」、右は「パラグライダーフライト広場」とある。左へ進む。

民家が並ぶ舗装道路を歩く。庭に皇帝ダリアが満開だ。

こちらはモッコウバラと思いきや、後で調べるとモッコウバラは白と黄色だけのようで、これはブレーズスペリオールというものらしい? 「鳴滝山登山(迂回路)」の道標が抜けて、石垣の上に転がっている。

かなり以前から工事中だったことは知っていたが、完工して不要になったために撤去しているのかと思われた。直進方向にはここまでと同じ舗装道路が延びている。

農作業中の女性を見つけて迂回路のことを尋ねてみた。すると、平成30年7月の豪雨で旧道が崩れて通行できなくなったこと、その道は今も通れないことを教えてくれた。尋ねてよかった。で彼女、「早う行かんと昼メシ時になるデ!」、ありがとうございました。

右折して迂回路を行く。正面に鳴滝城山が見える。

すぐに別の道標がありずっと舗装道路が続いている。

おいしそうなミカン畑。こちらは八朔かな?

民家が終わって山道らしくなってくるが、やはり舗装道路だ。右手には鳴滝城山が迫っている。

三つ目の迂回路標識があり、左折れのヘアピンカーブを登って行く。

登り着いたら小さな墓地で、高圧鉄塔の向こうに海が見えてきた。傾斜が緩い道をゆっくり歩く。

その先に分岐があり、左の下り坂をのぞき込むと真新しい頑丈な砂防ダム。これが豪雨災害後に建設されたダムだ。以前はこの道から登ってきたのだろう。

右側の道には昔使われていた福地斎場が残されている。壁に手書きで「昇天閣」の文字。道端にコウゾリナが賑やかに咲いている。

山側に露出した岩。縦横に複雑な断層が形成されている。ここからは展望がきかない舗装道路をひたすら歩く。

カーブに差し掛かると、曲がった幹に枝が垂直に伸びてハープのようだ。

しばらく登ると農業用ビニールハウスが並んでいる。ビニールは剥がされ今は使われてない様子。ここから急坂が続く。

民家が現れた。背の高いノボタン(野牡丹)が青紫の大輪を咲かせている。

庭先にノボタンがある立派な二階建ての家。両側に石垣を築いた急坂を登る。

向こうの方に石灯籠が立ち、その近くに人の姿が見える。石灯籠へたどり着いたらすでに姿は消えていた。

さらに登るとお婆ちゃんが座り込んでいた。さっきの人だ。ここで15分近く話し込む。めったに他所の人と話すことがないので、と喜んでくれて話が弾む。過疎化した集落の歴史や、今は同い歳の人と協力しながら暮らしていること、しかし自分は脳梗塞で右手が動かなくなり彼女に迷惑をかけていること、等々・・・。これから鳴滝城山へ登るつもりだと言ったら、「その服装ではいけん。裸で行くなら別じゃが、合羽を着たらええかも知れんが。そうでなけりゃあ勲章だらけになる」、勲章とはひっつき虫(ヌスビトハギなど)のことである。

話していると、上の方から同い年の彼女が、キャタピラー付きの運搬車を操りながら下りてきた。畑に肥やしとして漉き込む落ち葉を集めてきたのだ。自分に気づいて「いや~、ごめんなさいね!こがいな具合で!」。90歳近い二人は共に声が若くて可愛い。別れを告げて少し登ると車道に飛び出した。

2.熊野神社~八注池(やつぎいけ)

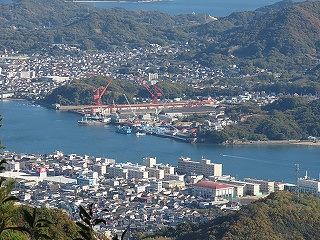

ここは鳴滝山と鳴滝城山の分岐地点だ。「鳴滝山山頂 580m」の道標が立ち、眼下には集落の家々と海が見える。急坂の連続でお年寄りには厳しい環境だが、景観は素晴らしい。

右の坂には「鳴滝城跡 300m」の道標が設置されている。

その急坂を登ったところでタイムスケジュールを確認すると、すでに予定より1時間半以上も遅れている。先ほどの「勲章だらけ」のこともあり、鳴滝城山はパスすることにして下りて行く。

下り立つと、八注池方面からやってきた男性のハイカーと出会う。「イノシシのせいで道が荒れているけど、大丈夫、歩けます。これで(ストックを振り回して)下りてきたので、イノシシは出ないと思います」とおっしゃる。

ここまで来てもまだ道はコンクリート。やがて熊野神社が見えてきた。

解説板に「応永9年(1402)に鳴滝山城の守神として鎮座されたと伝えられ、熊野三社神の他に、伊邪那美命(いざなみのみこと)が祀られている」とあり、ここはまた、鳴滝山城落城の際に灰燼に帰した天台宗西光寺の旧蹟でもあるとのこと。別の解説板には、鳴滝山城の築城から落城までの歴史が記されている。

少し歩くと薄暗い道になり、路面がささくれ立っている。

変わった階段がある。擬木の真ん中に傾斜がついたブロックを組み合わせている。これなら運搬用の一輪車が通れそうだ。そんなことを考えながらも、先ほどから妙な感覚にとらわれている。「この道は下山では通りたくない」という気持ちが高じてくる。

道が狭くなり、あちこちが荒々しく掘り返されている。いつイノシシが出てきても不思議でない感じだ。が、それより何より、気味が悪い。山の独り歩きではいつも、何かに守られているような安心感があるのだが、今回はそれが消失してイヤな感じばかりが増幅されてくる。なぜか分からないが、やはりこの道は使えない。

最後の急階段を登ると車道に飛び出した。

その先が車道の終点で「紅葉のひろば」になっている。その奥には車が数台停まれそうな駐車場がある。

深い緑と紅葉に囲まれた八注池(やつぎいけ)。しっかり水を湛えた池の面は鏡のようだ。

3.展望台から瀬戸内を望む

八注池の堤を進むと「展望台まで 400m」の道標が立つ。少し進むと「有名画家写生地 小林和作」の碑が建つ。小林画伯は1934年に東京から尾道へ転居し、晩年までこの地で活動。広島県の美術界にも多くの功績を残し名誉市民に選ばれている。隣り合って木の枠組があり「上の窓から覗いて下さい」の表示。この枠から海側を覗くと小林画伯の作品の原風景が望めるらしい。しかし今は雑草が茂って何も見えない。

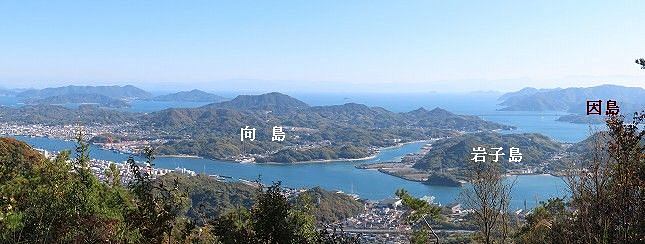

紅葉に包まれた展望台が現れる。そばに島名を刻んだ方位盤が設置されている。

南側の雑木が伐採されていて、尾道水道と島々の素晴らしい風景が広がる。

東には福山市の内海大橋 手前に尾道の街並み、尾道水道を挟んで向島ドックの周辺

向島の高見山と無線中継所のアンテナ群 しまなみ海道の因島大橋

展望台周辺の紅葉も素晴らしい。さらに先にはもう一つの展望台とパラグライダーフライト広場があるのだが、まだ山頂を踏んでいないのでここまでで十分とする。遅い昼食をとって引き返す。

4.山頂を諦めタクシーで下山

八注池まで戻って、地図がなくなっているのに気づく。「鳴滝山植樹四十周年記念碑」のそばで、下山にタクシーが利用できないか調べる。

軽トラックで乗り付けた吉和小学校の先生に出会った。来週の生徒の植樹作業の準備で下草刈りをするとのこと。付近には以前に植樹した小さなモミジがあり、生徒の名札がかかっている。こうして山が守られていることを知ると、植樹記念碑の碑文が腑に落ちる。

<鳴滝山植樹四十周年記念碑の碑文>

命のリレー

ぼくらの町には海がある 僕らの町には山がある

ずっと ずっと 見守ってきてくれた

小さなことだけど 一粒の種を植えよう

大好きなこの景色が 消えてしまわぬように

広島県知事 湯﨑英彦 書

先生には近場のタクシー会社のことなどを教えていただき、下山にタクシーを利用できる目処はついた。ついでに山頂へのルートを尋ねるが、これはご存知ないとのこと。草刈り機の音があたりに拡散する。

駐車場の奥には清潔で立派なトイレが設置されている。用を足した後、地図なしでも何とかなるだろうと細道から山に踏み込んだ。ところが、間もなく木の根に足をとられてすってんドターン!!・・・、で動けない。幸いにも足の擦り傷だけで、メガネもカメラも大丈夫。情けないことに注意散漫が原因である。しばらくは立ち上がれないまま、先に教えてもらったタクシー会社へ電話をかける。

当初考えていた二つの山頂には立てず、予定のルートは大幅に短縮。それにしても、かつて憶えがない「山歩きの安心感と楽しさ」の喪失は何だったのだろうか。ただ、往路で交わした会話の楽しさや展望台からの素晴らしい風景は、正真正銘この山行で手に入れたものに間違いない。スマホを取り出して、Keith Jarrett Trioの『Autumn Leaves(枯葉)』を選曲する。天才プレーヤーたちが奏でる奔放な調べにパワーをもらい、美しい紅葉を眺めながらタクシーを待つ。

迂回路標識1 11:49

迂回路標識1 11:49