1.鳥上滝登山口~鳥上滝

奥出雲側からは鳥上滝コースと亀石コースの2つがあり、これを周回する場合は奥出雲町の「わくわくプール」が起点になる。今回は鳥上滝コースを往復するので、登山口の駐車場からスタートする。

登山口の船通山解説板では「頂上まで2.2KM、1時間とちょっとです」とあるが、花々を愛でながらとなると、そういそいそとは進めない。解説板の横には、最近ほうぼうで見かける「危険・カエンタケ」の掲示。これは触るだけでも炎症を起こすので注意しなければならない。

気持ちのよい山道に入ると間もなく左側に清流。ここからしばらくは沢沿いの道が続く。

何度も沢を渡って少しずつ高度を上げていく。まずは最初の沢渡り、バランスを崩さないよう慎重に。

石を積み上げた階段を登ると初対面の花。オオタチツボスミレ(大立坪菫)だ。

堅牢な橋で沢をまたいで緩やかな道を進む。

次の沢を渡ると少しぬかるんだ大岩の斜面。左へ滑らないように注意する。

「頂上 60分」の道標を過ぎると、また沢渡りが待っている。

何やら不思議な植物を撮影したのだが、後で調べるとハウチワカエデ(羽団扇楓)と判明。たくさんの蕾をつけ、いくつかは開花している。しょぼい葉だが、5月半ばになると天狗の羽団扇のように大きな葉に変わる。そしてまた沢を渡る。

緩やかな歩きやすい道だが、また沢渡りだ。これで何度目だろうか。

急に花が増えてきた。これはサンインシロカネソウ(山陰白銀草)。まだ咲き始めで、花の開口部から撮すと黄色い雄しべがきれいなのだが、通りすがりにエイヤッ。

左はハシリドコロ(走野老)。カタクリと同じスプリング・エフェメラルなのだが、これは有毒植物だ。右はボタンネコノメソウ(牡丹猫の目草)。

木にゆわえられた赤いプレートには「右側斜面・落石注意」。そこを登り切ると「鳥上滝 頂上45分」の道標が立っている。

鳥上滝に到着だ。滝の左側にひび割れた大きな岩がある。これは天然記念物に指定されていた「石割欅(いしわりけやき)」が枯死した痕跡だそうで、その大きさをうかがい知ることができる。右はまるで滝らしくない写真だが、これが斐伊川の源といわれる高さ16mの滝である。八岐大蛇の住処と伝わるのだが、この下手な写真では何とも・・・。

2.船通山山頂を目指して

滝の上にはガッシリとした鉄製の階段が設置されていて楽に登れる。

次の水浴びしている石段は、ストックでバランスをとりながら登る。階段の上には「標高900m」の杭がある。

サンインシロカネソウやボタンネコノメソウを見ながらゆっくり進む。またオオタチツボスミレと出会ったが、その下の黒い瓜のようなのは何かわからない。

3枚葉のエンレイソウ(延齢草)だ。3枚の葉の中心から短い花茎が伸びて小さな花をつけている(写真の黄枠)。花には花びらがなく3枚のガクをもつ。付近にサンインシロカネソウが群生している。

大勢のハイカーと挨拶を交わしながら進む。清々しいブナ林がパワーをくれる。「←頂上30分:登山口30分→」の道標が立っている。はや半分まで登ってきたぞ!

「標高1000m」の杭があり、その先で先頭から「カタクリがあるよ!」の声。最初のカタクリとのご対面、しかし花が開いていない。カタクリは天気のよい日でないと開かないのだ。今日は曇っていて温度も低いのでダメか・・・。

急な丸太の階段をひと登り。キブシ(木五倍子)が「かんざし」のような黄色い花をつけて垂れ下がっている。

「山頂まで400m」の道標が現れると、その先から山野草を保護するためのロープが張られている。

まずカタクリ、そしてショウジョウバカマ(猩々袴)の登場。ショウジョウバカマの名前の由来は、紅紫色の花を空想上の生き物ショウジョウ(猩々)の顔に、這うように広がる葉っぱをそのハカマ(袴)に見立てたことにあるとか。これも、カタクリと同じスプリング・エフェメラルである。

続いてスミレサイシン(菫細辛)、右は何スミレかな?

「標高1100m」の杭があり最後のひと登り。

ロープの最後は植物保護の立て看板。広場に出たが山頂はまだ先のようだ。

ここにもショウジョウバカマ。路面が木道に変わって新たなロープが張られている。

登山道の両側にはカタクリの花がびっしり。鳥上滝コースと亀石コースの登山道分岐に到着した。

登山道分岐から山頂までは100m。小高い丘の上が山頂のようだ。

3.船通山の山頂風景

山頂にはすでに大勢のハイカーの姿、まずは山頂標識を確認する。島根県設置のお触れ書きの向こう、北東の方向に遠く霞んだ伯耆大山が見える。

大山を見ると必ずズームで寄りたくなる。そして三角点にタッチ。

山頂はカタクリの絨毯のようだ。こんなに一面に咲くとは思ってもいなかった。だが、カタクリは曇りの日や温度が低いと花を開かない。山頂の気温は10度前後だろうか、ほとんどの花は半開き状態だ。

いちばん開いていそうな花をクローズアップ。しかし、花びらを後方に反り返した、フィギュアスケートの片足滑走のような美しい姿は見られない。

曇天だが天気予報で心配していた強風はなく、風速は2~3mか。360度の眺望なのだが、ぐるり山並に取り囲まれて山名の同定は難しい。モヤってはいるが北に宍道湖が見える(写真左)。写真右は反対の南側、出っ張ってるのは道後山だろうか。

南西方向手前には猿政山、遠くに県境尾根の比婆山系が広がっている。三角点の近くには、八岐大蛇を退治して得たという天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)にちなんで、「天叢雲劒出顕之地」の碑が建つ。

船通山は古来「鳥上山(鳥髪山)」と呼ばれていたとか。山頂には鳥髪宮の鳥居が建っている。

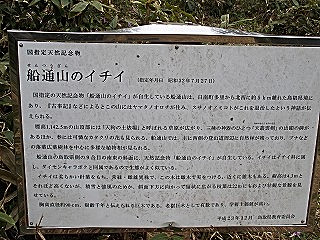

山頂から少し下ったところにある「船通山のイチイ」を見ようと、鳥取側の山道を下る。この木は国の天然記念物に指定されている。解説板があり、大きな姿の一部が見えてきた。古くから神木として大切に保護されてきた木である。

樹齢2000年と伝えられ高さは約5m。斜面に沿って20m近く扇状に地表を這うキャラボクの巨樹である。

山頂に戻り、北側のトイレで用を足して下山にとりかかる。

4.亀石コースを下山する

ここでリーダーから提案があり、「自分は鳥上滝コースを下りて車を亀石登山口へ回すので、皆は歩きやすい亀石コースを下山しては!」。これは嬉しい提案で、そうすると船通山を周回することができる。このあたりもカタクリの絨毯だ。

リーダーと別れて我々は登山道分岐を右に折れる。カタクリの群生はここまでで、急坂を下り進む。

緩やかな山道の右にはムシカリ(オオカメノキ)の白い花。

亀石コース歩きは快適である(後に少しばかり厄介な部分もあるが)。薄く彩られた新緑の空間に老木たちが繰り広げる演技。これはアートだ!

亀石コースは花も多い。まずは可憐なタチツボスミレ。

往路にもあった3枚葉のエンレイソウ。よく似た葉が4枚のはツクバネソウ(衝羽根草)で花はまだ蕾状態。エンレイソウ同様に地味な花をつける。

淡紅紫色の錨形の花をつけたイカリソウ(錨草)。まだ開花前のミヤマカタバミ(深山片喰、深山傍食)。

「登山口30分」の道標だ。往路でお馴染みのボタンネコノメソウがここにも。

距離にして20~30mだろうか、黒くぬかるんだ石の階段が現れる。このコースでいちばん厳しい場所だ。ゆるゆると水が流れているところもあり、ストックでバランスをとりながら滑らないように下りる。

急傾斜の階段を注意深く下りる。左下には植物を撮影している人。ここにもサンインシロカネソウが咲く。

全体の様子は少し違うが、これもハシリドコロ。黄色いのはミヤマキケマン(深山黄華鬘)。

最後に見つけたのはキクザキイチゲ(菊咲一華)。花はまだ開ききってない。そして「登山口まで400m」の道標。

杉の林を抜けて亀石コース登山口に到着する。すでにリーダーは車でお待ちかね。素晴らしい山行を終え、皆さんお疲れさん。

この後は「ヴィラ船通山」に立ち寄り美肌湯温泉で汗を流す。全身つるつるで帰路につく。

鳥上滝駐車場から出発 9:40

鳥上滝駐車場から出発 9:40