1.登山口を求めて

誕生寺駅には10時18分に到着。駅舎内にはきれいなトイレがあり出発準備をする。駅前の道標「誕生寺」の方へと歩き始める。なお、駅周辺には自動販売機や店が見当たらなかったので、飲料水は前もって買っておく必要がある。

駅前通を北へ進む。

片目川に架かる誕生寺橋は、鉄筋コンクリート製でおもしろい形をしている。

すぐ先がマップの分岐1で四差路になっている。左折すると誕生寺へ約0.5Km。国道53号の方に右折する。

緩やかな上り道が左へカーブして交差点に出る。直進して国道53号を渡る。

傾斜道を上って行くと分岐2に着く。カメラの動作がおかしいので調整に数分を費やす。だらだらと続く坂道を根気よく進んで行く。

誕生寺支援学校の正門前を通過、元気そうな校章が印象的。真っ白な校舎が青空に映えている。

少し進むとまたもや真っ白なプラントのような建物。「中央・久米南町農協精米施設」の看板が掛かっている。

間もなく分岐3に着いた。右へ進むとさらに舗装の坂道が続く。

12分ほど進むと左側に[┫]の道路標識が現れ、その下に「←天津神社」のプレートが取り付けられている。その下には「農免農道」の表示。ちょっと早すぎる感じだが登山口に着いたようだ。

左に落ち葉が積もった道があり、道の右側に赤い木の小さな鳥居が置かれている。

入り込んで行くと、もうひとつの赤い鳥居と「←約500m 山之城旧跡」と刻まれた石碑があり、右側に急峻な坂が延びている。ところが、本来なら中国自然歩道には必ずあるはずの標識「中国自然歩道」がどこにもない。これは予定とは別のルートではないかと思い、いったん舗装道路へ戻る。

東へ進むと電波塔が現れ、さらに進むと下り坂になるがそれらしき道も道標も見つからず引き返す。

2.山頂から下り直して三角点探索

写真では表現できないほど急峻な坂である。登ると途中でバランスを崩しそうになりストックを取り出す。ところどころ、ストックをぶら下げて両手でよじ登る。

激急坂を過ぎて少し左に曲がると、その先はかなり荒れている。道が明瞭なので進行には問題ないが、イノシシの掘り起こした跡で路面はささくれ立っている。

息が上がってきたので休憩しようとしたら、上に建物らしきものが見えてきた。

すぐに山頂広場で、天津神社の境内に飛び出した。ずいぶん長く登っていたように思えたのだが、所要時間はわずか17分。短距離走をやったようでゼーゼー呼吸寸前での到着だ。自然歩道利用上の注意と天津神社の説明板が設置されている。

これが天津神社の拝殿と本殿。登頂の無事を感謝して参拝する。

驚いたことに、拝殿の正面に幅広くて歩きやすい道が南へ延び、「中国自然歩道」の道標が立っている。これが計画していた道に違いない。南は美咲町の「本山寺」を指しているが、下りた先ははどうなっているのだろうか。

境内はよく整備されていて清掃も行き届き清々しい。末社が祀られ、手洗い所とベンチが設置されている。

ちょうど昼時なので、ここで愛妻弁当を開くことに。計画では、舗装道路から中国自然歩道に入り三角点を確認して山頂に到着、307mピークを踏んで下山するつもりだったが、このままでは先に進めない。ということで、ゆっくりとランチタイムをとった後、中国自然歩道を下りることにする。

道幅は優に4~5mはあるだろう。落ち葉がほどよいクッションで足に優しくて傾斜も緩い。途中から木段になっているが、これは滑り止めのオマケのようなものでほとんど段差はない。

「何なんだ、この歩きやすさは!」と繰り返すうちに石鳥居が現れた。

くぐり抜けて下側から見た石鳥居。扁額には「明見大明神」とある。山頂の天津神社の説明板にあったように、そもそもは別の地に明見大明神を祀ったものが、後に里社となってこの地に移った名残であろう。その手前に文字が刻まれた岩がある。「古跡燈明松」のように読めるのだが・・・。

少し行くと「天津神社御旅所」の石柱が建つ。御旅所(おたびしょ)は神社の祭礼で巡行中の神輿が休憩する場所である。今でも神輿の巡行はあるのだろうか。このあたりで道はやや右にカーブしている。

道の真ん中に間隔を開けてコンクリート杭が何本か埋設されている。右側の草むら越しに舗装道路が見えてきた。

間もなく道は舗装道路に沿って左へカーブして、「天津神社」の中国自然歩道標識に行き着いた。

舗装道に下り立って見た登山口はわかりやすい。三角点を探すためにもう一度登り直して、先ほどの「天津神社御旅所」の石柱まで進む。

すぐ右側に見えるピンクテープに沿って進むと四等三角点がある。三角点にタッチして深呼吸をしたとたん、山頂へ戻って計画を続行する気力がなくなり(いきなり横着モードになって)、今回はここから下山することにした。

3.下山して誕生寺へ

舗装道路へ下りて試しにGoogleマップを使ってみる。目標を天津神社に設定してナビゲーションを開始すると、現在地の中国自然歩道のコースではなく、先に登った地点へ行くようにガイドされる。いったいどうなっているんだろう?

往路の方向へ移動を開始すると4分後に電波塔前を通過。登り始める前の道路探索で、もう少し進んでいたらここが見つかっていたのだった!

Googleはどこまでも最初に登り始めた地点へ行くようナビゲートする。13時33分に元の登山口に着いてナビをオフにする。赤鳥居よ、グッバイだ!

誕生寺支援学校を通過して振り返ると、丘の上に「小鳥の森」の看板が見える。

分岐2のお地蔵さんに挨拶して分岐1へ戻り誕生寺へ向かう。

道は西へまっすぐに延びている。津山線の下をくぐって進む。

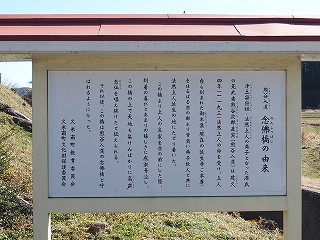

ま新しい解説板が建つ念佛橋を渡る。かつて法然上人の弟子・熊谷直実(熊谷入道)が法然上人から誕生寺ご本尊となる木像を託され、京の都から弟子数人とこの橋にたどり着いた際、感激号泣して高声念仏を唱え続けたことから、この橋が「熊谷入道の念佛橋」と呼ばれるようになったとのこと(以上要約)。

誕生寺の山門の手前300mに娑婆堂がある。誕生寺本堂を極楽浄土にたとえて、六地蔵を祀っているここ娑婆堂は現世の娑婆世界とされている。

折しも「誕生寺おひな祭り」が始まっていて、参道には幟がはためき、両側を可愛いのや綺麗なのが彩っている。

4.誕生寺参拝と見学

誕生寺山門に着いた。案内板に見るように、栃社山(とちこそざん)誕生寺は建久4年(1193)に熊谷直実が建立した浄土宗の寺院である。法然上人の生家・漆間家(うるまけ)の旧家を寺院に改めたものとされている。

まずは本堂に参拝し続いて広い敷地に建つ諸堂を見学する。なお以下の解説部分(及び先の娑婆堂の説明)は、誕生寺のホームページと境内の案内板を参考にしている。

●誕生寺山門

正徳6年(1716)の創建。施主は真譽実心とある。国重要文化財に指定されている。

●誕生寺御影堂(本堂)

元禄8(1695)年に再建された御影堂は正面に唐破風造の向拝を持ち、浄土宗における仏堂型本堂の中でも本格的なものである。国重要文化財である。

●阿弥陀堂(瑞応殿)と公孫樹

阿弥陀堂は実心大徳によって元禄年間(1688~1704年)に建立、平成15年に再建されたもの。

公孫樹は久安3年(1147)に15歳の勢至丸(法然上人)が比叡山に旅立たれる際に、杖とされた銀杏の枝をこの地に挿したら生着繁茂したとされるもの。

●ひな壇、宝物館

当日、本堂横にひな壇が設けられていた。

●守護大仏

延享二年(1745年)に誕生寺守護仏として開眼供養された。作者は梵鐘職人の名人、大谷相模掾藤原正次。

●「祈り」「旅立ちの法然さま」の像

●観音堂、勢至堂

観音堂の建立は寛永8年(1631)頃と伝わる。堂内には聖観音像を祀っている。

勢至堂(法然上人御両親御廟本堂)は、勢至菩薩を中央に安置し両脇に法然上人の両親の墓がある。

●浄土院と六角堂

奥の院とされる浄土院は、法然上人御両親・漆間家の香華院で慈覚大師の開基。六角堂は浄土院にある霊牌殿(本堂)で、昭和57年に宗祖・法然上人御生誕850年慶讃会を迎えるに当たり建立された。

本堂右側の客殿に入ると庭園を鑑賞できるのだが、今回は時間の都合でパス。最後に、山門の内側にひっそりと飾られた内裏雛の姿をカメラに収める。

法然上人生誕の地の誕生寺を訪ねて、静かな空間で豊かな時を過ごすことができた。

境内を歩きながら、昔読んだ三國連太郎の『白い道 法然・親鸞とその時代』を思い出していた。法然の出立から比叡山時代を経て法然房源空の名を得た後、専修念仏の教えを説いて浄土宗の元祖となるまでを、時代背景と共にダイナミックに描いていた作品である。さらに、法然の教えに共鳴した親鸞がその教えを継承して高めていくという、二人の偉大な人物が「白い道」を歩み進む姿は圧巻である。

帰り際の阿弥陀堂のベンチには、高齢の女性数人がひなの壇を形づくっていた。「皆さん、可愛いおひな様たちですね」と声掛けすると穏やかな笑顔が返ってきた。帰りの列車は誕生寺駅発15時28分。余裕をもって駅へ向かう。

分岐1 10:29

分岐1 10:29