1.大師堂から山頂を目指して

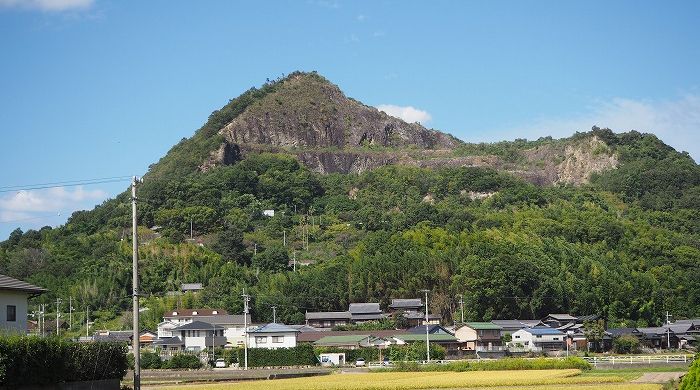

高瀬駅のプラットフォーム、地図を広げると向こうに見えているのが爺神山のようだが、まったく富士山を連想できない。午後から江甫草山を歩く予定なので、時間を稼ぐため駅前のタクシーに乗り込む。

10分足らずで大師堂の駐車場に着いた。じわじわと上り坂を走って、時間だけでなく高度も稼いだようだ。「健康づくりウォーキングの道と爺神山ミニ八十八ヶ所コース」の案内板の左下に「マムシ 注意!!」の貼り紙が気にかかる。「5~11月にかけてマムシが発生します。ウォーキングコースを歩かれる方は足元に充分ご注意下さい。マムシは、人が近づいても逃げずにじっとしているので気がつき難く、大変危険です」とある。これって、今頃がいちばん危ないのでは?

隣りに「爺神山四国霊場と大師堂」の立て札。天正6(1578)年に、土佐の長宗我部元親の讃岐侵攻で爺神山城が落城したこと。それでさ迷い出た亡霊の鎮魂のために、四国霊場八十八ヶ所第一番札所霊山寺の釈迦如来像を祀って通夜堂を建立して霊が鎮まったこと。その通夜堂が大師堂の起こりであることなどが記されている。

駐車場脇にはトイレが設置されている。大師堂に向かって階段を上がる。

大師堂には休憩所が設けられていて、登山者のための杖が置かれている。南には高瀬町の家並みと田園が広がっている。

束になった杖の上に小鳥が二羽留まっている。50cmほど近づくが逃げようとしない。別の一羽がちょこちょこと足元に寄ってくる。実に愛らしく人を恐れない。

帰宅後に調べてヤマガラだとわかった。木の実をつかむ器用な足と、人馴れするのが特徴で、かつては「おみくじ引き」などをさせて見世物にしていたことがあったとのこと。思い返せば以前、二上山山頂付近の東屋で、手にのせた餌をついばむ姿を見たことがあった。だが残念! 手元には餌になるようなものを持ち合わせていない。

ここからスタートする。道はよく整備されている。

5分ほどで3合目を通過すると、ポッカリ開いた南の風景が美しい。マムシは出そうにないが、念のためにストックを取り出して、草むらを探りながら進むことにする。

オウオウ、何と「きゅうけいするな!!」と喝が飛ぶ。すぐに五合目だ。

六合目の標識の上に小さな貼り紙があり、「九合目付近でスズメバチを見つけた人がいます。十分ご注意下さい」の情報。このあたりからロープが増えてくる。登りはいいが、下りではスリップしやすいことを肝に銘じる。

七合目を過ぎたころ、秋色になった木の葉に足が止まる。低山だが等高線が込み入った急坂の連続だ。汗が噴き出してくる。

急坂にロープが続く。八合目を過ぎたところで手袋を着用する。スズメバチ対策にはならないかもしれないが、手もガードしたい。「あとすこし!!」の標識。小さく「美化部」の文字がある。

前方をロープが阻む。その先は採石による切り立った崖になっているのだろう。右に「奉祠大滝龍王」と刻まれた石碑がある。明治九年夏に設置されたものとみられ「祈雨即月霊験新」の文字がある。雨乞いのためのものであろう。周辺の岩は柱状節理を成している。

石碑を回り込んで登ると道は平坦になり間もなく山頂だ。

2.爺神山山頂風景

山頂はさほど広くなく、ここに城跡があるとは思えないが、採石で失われた部分が大きいのかも知れない。大師道を歩く会が設置した山頂標識が立つ。

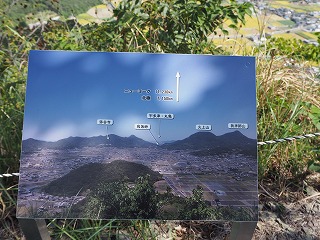

360度を見渡せる山頂には、まだ新しい案内板がいくつも設置されている。天気も良く素晴らしい眺望だ。案内板と同じ方向をカメラに収める。中央の谷は鳥坂峠でその向こうは宇多津・丸亀。右に火上山と我拝師山。

写真左、左の窪みは大日峠、中央に高くそびえるのは大麻山。写真右、長く延びるのは七宝山から稲積山の山系だろうか。案内板によると、遙か彼方には足摺岬や石鎚山があるらしい。

写真左、案内板によると左は志保山、右は七宝山。このあたりに七宝山はいくつかあるようなので、どれかは分からない。写真右は勝田池。

国市池の右端の延長線上に、いつか登った雲辺寺山が見えている。山頂の北から東面にはロープが張り巡らされている。その下は採石で切り落ちた崖になっている。

風景に見とれているさなか、麓からザワザワと音声が押し寄せてきた。11時ちょうど、Jアラートのテスト放送が山頂まで届いたのであった。

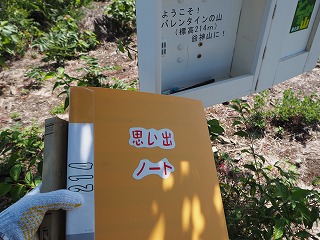

山頂にはこんなプレートもある。「バレンタインの山、爺神山へようこそ!!」。そして白い「思い出ポスト」。

ポストを開けると「思い出ノート」が2冊。取り出すと、ポストの中に「ようこそ!バレンタインの山(標高214m)爺神山に!」とある。むむむむ・・・、そうであったか。標高をバレンタインの日に掛けたしゃれごとではないか、これは? オッ、ベンチの背中がハート形にくり抜かれている(ピンクの丸の中)。徹底的に遊んでますのこころだなぁ。美化部のみなさん、ありがとうございました。

11時10分、風が強くなってきた。素晴らしい風景を眺め直して下山にかかる。

3.下山して高瀬駅へ

階段を下りて舗装道路を歩く。

途中の逆V字路に踏み込むと石碑が建つ。高瀬の俳人・森婆羅の句碑だ。

弾正のゆかりの花の爺神山 八十八 婆羅

と刻まれている。弾正は爺神山城主の詫間弾正のことである。

この一帯は爺神公園で道の両側は桜並木になっている。突き当たりのポンプ配水池の先を右折する。

しだいに道が細くなり竹林の中を進む。

民家の裏手に出て、高瀬駅と思われる方向に歩く。農道を進み畦道を行く。

県道224号にたどり着いたが駅へのアプローチ道が見つからない。橋を見つけて渡ろうとしたが、線路の手前で切れ落ちている。どうなってるの、これ?

県道に戻って地図を確認すると大きく迂回するしかない。電車の時刻を気にしながら早足モードに切り替える。12時13分に高瀬駅帰着。12時22分発の観音寺行きに余裕で間に合った。午後は江甫草山へ向かう。

(タクシー)

(タクシー)