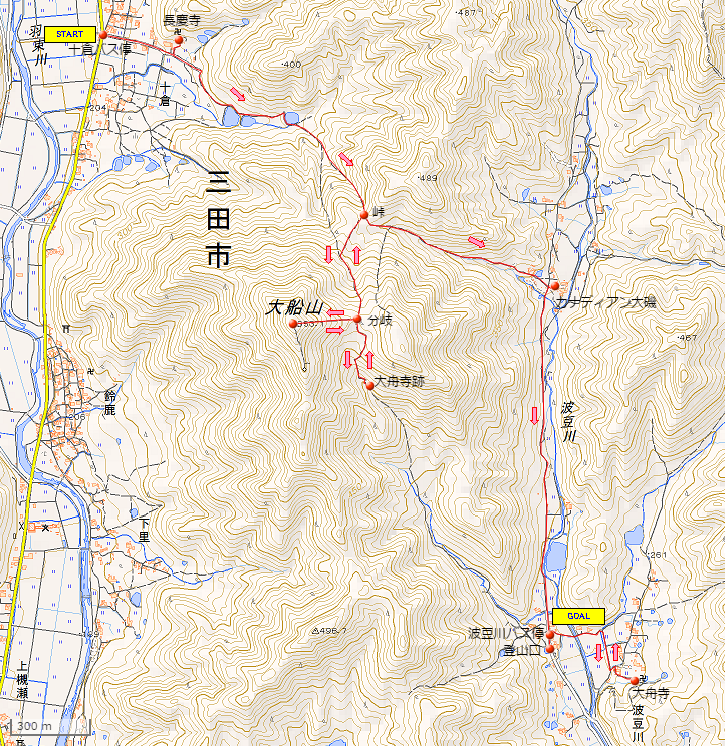

1.十倉バス停から登山口へ

岡山から3時間少々でJR三田駅に到着した。近くのコンビニで弁当や飲み物を買って、三田駅北口のバスステーションへ移動する

小柿行きの乗り場を確認してしばらく待つ。乗客数名を乗せて11時28分に出発、目的の十倉バス停までは20分少々。

途中で小学生が乗ってきて賑やかになったら間もなく十倉バス停。少し戻ったところに「大船山登山口」の道標がある。

右手にどっしりとした大船山。これからあの三角山に登るわけだ。右手の十倉公会堂の桜は満開が近いようだ。

左手に曹洞宗長慶寺を見ながら舗装道路を行くと、後ろからパトカーがやって来て止まる。おまわりさんが顔を覗けて「山ですか?」「はい、山へ参ります」と応える。ここまでは、すべてが長閑であった。

が、何と! 電気柵が行く手を阻む。これはどうしたものか、左右に回り込んでチェックするが、隙間などはあるはずもなく困惑。先に通り過ぎた長慶寺へ出かけて相談することにした。

住職曰く「あれは昼間は電気が来てない。止めを外して通ったら元に戻しておけばかまわん」。そして大船山の道筋についてアドバイスまでいただき、ありがとうございました。寺を去ろうとしたら、石段を蛇が移動中で、自分に気づいたのか脇によって道を空けてくれる。蛇には弱いのだが、この蛇は危害を加えないと判っているので「ありがとう」と通り抜ける。

用心のため絶縁性の高い手袋を着用してゲートのフックを外す。初体験の電気柵いじり、元に戻して舗装道にグッバイ、ようやくスタートだ。

2.峠を経て大舟寺分岐へ

気持ちのいい山道を歩くと5分少々で最初の池に到着する。

そしてすぐに2つめの池。杉林を行くと道の傾斜がきつくなり、その先に3つめの溜池が現れる。

大船山へは3つめの池を右に折れて土手を進んでいく。そして土手の端の橋を渡る。

道標が立ち、その先から石ころが増えてくる。ガレ場とまではいかないが、足の踏み出しには要注意。

ヤブツバキの赤が鮮やかだ。この先はずっとゴロ石の多いジグザグ道が続く。

急坂の向こうが明るくなり登り切ると峠に出た。山道に入って約45分、いいタイムで進んでいる。

水分を補給して5分間の休憩。ここにもツバキが深紅の花をつける。

杉の木立が続き、ところによっては木の根道のような部分もある。

丸太のベンチで腰を下ろして汗を拭く。今日はかなり気温が上昇すると予報されていたが、やはり暑い。ほどなく分岐らしい道標が見えてきた。

峠からちょうど20分で分岐に到着。予定より早く、標準タイムどおりで進んでいる。山頂へ向かう予定を変更して、先に大舟寺跡へ出かけることにする。

3.大舟寺跡に立って山頂へ

なだらかな道で始まるがすぐに急な下りが待っていた。トラロープを引いてあるが、これは手でつかむほどではない。

間もなく大舟寺跡に着く。木々を伐採した広場と解説板があるだけだ。解説板によると、敏達(びたつ)天皇の代、およそ1,400年前に創立され、七堂伽藍を建て修行道場寺として栄えたが、深い霧と多湿で堂宇の維持が困難になって廃寺とし、現在の松尾谷に移したそうである。南面に石垣があり道がついている。波豆川へ下りる町石道だが、ここはすぐに分岐へと引き返す。

分岐に帰り着いて山頂を目指す。すんなり登れそうな道で始まる。

しだいに傾斜がきつくなり、「本庄少年少女消防クラブ」のこんな掲示板の先からはトラロープが錯綜している。

ガレと木の根で覆われた急坂は思うように登れない。木や岩をつかみながらゆっくりと前進する。

ところどころにタムシバの花びらが落ちていて花を確認するのだが、だまされたようにどこにも無い。ここまでまったく見つけられなかった。それもそのはず、周囲の木々よりひときわ高い位置に花をつけているのを発見した。近隣の山々に見えるタムシバの白が、道中では頭の上で花開いている。見えなかったことに合点だ。

山頂に着いた。分岐から予定の2倍以上、25分もかかっての到着だ。しっかりとした石組みの中に小さな祠が祀られている。解説板があり、「その昔この辺りは湖で、大船山は島になっていて船をつなぐ松があったのが名前の由来であること。柿本人麻呂が西国から海路で都に帰る途中に、明石海峡からこの山を遠望して喜び歌を詠んだ」などと解説されている。その歌は次のとおり。

天離(あまざか)る 鄙(ひな)の長道(ながち)ゆ 恋ひ来れば

明石の門(と)より 大和島見ゆ

嬉しさが伝わってくるねぇ。

周辺の山名を書いた指示版が賑やかだ。中央部には三等三角点の標石が設置されている。

山頂からの眺望は最高だ。南東と南の景色だが山名は定かでない。遠くに長いのは六甲山系だろうか。

南西から西方向のパノラマ。以前に登った羽束山や有馬富士が見えている。有馬富士の右側の三角山が気になるのだが、何山か分からない。2年前に登った虚空蔵山も見えているはずだが、確認できなかった。

それにしても、道中ではまったく人に会わなかった。山頂には誰かいるだろうと思っていたのだがこの通りだ。タムシバの花と大パノラマを独り占めにして、ゆっくりと弁当を食べる。

静かで穏やかな世界が広がっている。この風景を見るために、新たな景色とめぐり会うために山に登る。計画を立て、地図とコンパスと時計でコースと行程を外さないように前進する。ムリせず臨機応変を失わない・・・。最近になって少しだけ、独りで山歩きを続ける意味が分かってきたな、などと考える。

気がつけば、祠の後ろの木は花をいっぱいつけたタムシバだった。遠くからは山頂が白く見えているのだろうか。幹に「どん足会」の山名標記板が取り付けられていた。

4.下山して波豆川バス停へ

登りが厳しかった分岐までを慎重に下りなければならない。靴紐を締め直してストックを調整する。トラロープを利用させてもらいながら20分弱、計画の4倍近く時間がかかっているが思ったよりスムーズに分岐に立つことができた。

さらに10分少々で峠に帰着。分岐から峠までは予定よりかなり速いペースだ。どうやら登りも下りも、分岐~山頂間の時間見積りにムリがあったようだ。

分岐から波豆川方面への道は、ゴロ石も少なくよく整備されていて歩きやすい。

道が平坦になると三十三観音の霊場があった。「観音さまは、あらゆる不幸から我々を守り幸福を授けてくれる慈悲深い菩薩で、人間世界に現るときは三十三の姿に変化して民衆を救ってくださる」と解説板がある。下山の緊張が解け気持ちが穏やかになる。

広場が見えてきた。キャンプの炊事用の設備も見えてきた。

カナディアン大磯に到着した。ユニークな形のロッジが並んでいる。キャンプ場やフィールドアスレチック、野外ステージなどがある。

田園風景を眺めながら波豆川バス停に向かう。

左手に花に囲まれた大舟寺が見える。時刻は16時2分、バス出発までちょうど30分だ。

5.大舟寺(だいしゅうじ)を訪ねる

往復20分、参拝と境内散策5分の予定で大舟寺を訪ねた。山門には8分で到着し、余裕をもって参拝することができた。山門を彩る枝垂れ桜がなんとも美しい。

優美な形の本堂と風変わりな茅葺きの鐘楼。梵鐘は二階部分にあるようで、二階の開いた窓に吊り下げられた撞木が見える。近づいてみたかったのだが時間がなくて残念。帰り際、山門の階段上部に樹高20m、樹齢300年を越えるカヤの木を見る。

バス停に戻るが少し余裕があったので、町石道の登山口へ行ってみた。ここから登ると、古い町石を数えながら大舟寺跡に行きつくはずだ。16時32分、予定どおり波豆川バス停から大船山を後にする。バスの窓外にはここかしこに桜の霞がかかり、パステル画のような田園風景が流れて行く。

(電気柵対応で遅れ)

(電気柵対応で遅れ)